“El hombre es el sujeto, ella es el otro”: el delito de la violencia psicológica contra la mujer desde la perspectiva de la alteridad en el derecho

DOI:

https://doi.org/10.24142/raju.v18n37a10Palabras clave:

Violencia psicológica, Alteridad, Violencia doméstica y familiar, MujeresResumen

Con la promulgación de la Ley nº 14.188/2021, denominada Ley Maria da Penha se ampliaron los mecanismos de protección, para frenar la violencia doméstica y familiar. La anterior se caracteriza por la relación de dominación y subordinación que establece la desigualdad entre géneros, y se manifiesta de forma física, sexual, patrimonial, institucional y psicológica. El delito de violencia psicológica, se identifica por la hegemonía en las arraigadas ideas del patriarcado, que tienen una estructura particular de invisibilidad, que dificulta su enfrentamiento y le suma gravedad. Frente a ello, se propone cuestionar “si”, y en caso afirmativo, “de qué manera” – la protección penal representa una real materialización de la garantía de alteridad para las mujeres y sus demandas de salud mental, cuando se está en una situación de violencia(s). Para lo anterior se realizara una investigación bibliográfica cualitativa, que desentrañe la violencia psicológica –y en segundo lugar, el sufrimiento psicológico de las mujeres– desde una perspectiva bioética y jurídico-feminista. Sensibilizando la dimensión de género y verificando la alteridad en el sentido del reconocimiento ético-normativo de las vulnerabilidades típicamente femeninas, al elevar a las mujeres en su dignidad de “otras” en el contexto de la ciudadanía; sujeto de (múltiples) derechos.

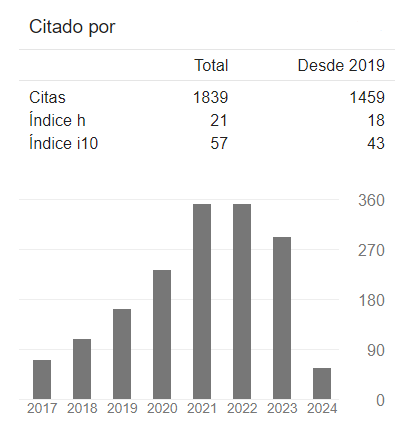

Citas

Aguiar, R. (2006). Alteridade e rede no direito. Veredas do Direito, 3(6), 11-43.

Aguiar, G. y Roso, P. (2016). O Empoderamento de Mulheres Vítimas de Violência Através do Serviço de

Acolhimento Psicológico: caminhos possíveis. XIII Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea – Mostra Internacional de Trabalho Científicos. Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. http://online.unisc.br/acadnet/ anais/index.php/sidspp/article/view/15876/3773.

Alexy, R. (2011). Teoria dos direitos fundamentais. Malheiros.

Alves, B. (1980). Ideologia e feminismo: a luta da mulher pelo voto no Brasil. Vozes.

Andrade, L., Viana, M. C. e Silveira, C. (2006). Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na mulher. Revista de Psiquiatria Clínica, 33(2). https://www.scielo.br/j/rpc/a/fjvW8JgthHDhGjhyDxyVRZj/abstract/?lang=pt.

Araújo, M. (2008). Gênero e violência contra a mulher: o perigoso jogo de poder e dominação. Psicologia América Latina, (14). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000300012&lng=pt&tlng=pt.

Araújo, T. M., Pinho, P. S. e Almeida, M. (2005). Prevalência de transtornos mentais comuns em mulheres e sua relação com as características sociodemográficas e o trabalho doméstico. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 5(3). https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/6vSkSdfMXfDsWj9q9RFymcd/?lang=pt.

Bastos, L. (2021). Lucas Guimarães Cardoso. O Que os Olhos Não Veem, o Coração Não Sente? Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliar a violência psicológica contra a mulher. Contextos Clínicos, 14(2), 632-659.

Beauvoir, S. (2009). O segundo sexo. Nova Fronteira.

Bento, B. (2018). Necrobiopoder: quem pode habitar o Estado-nação? Debate “quem tem medo de Judith Butler? A cruzada moral contra os direitos humanos no Brasil. Cadernos Pagu, (53), 2018:e185305 https://www.scielo.br/j/cpa/a/MjN8GzVSCpWtxn7kypK3PVJ/?lang=pt&format=pdf.

Bernardes, I. (2016). O operador do Direito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no atendimento à violência contra a mulher. [Dissertação Mestrado em Psicologia Social]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. São Paulo.

Brasil (2006). Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; e dá outras providências. Presidência da República. Brasília. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

Brasil (2021). Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021. Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Presidência da República. Brasília. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14188.htm.

Butler, J. (2011). Vida Precária. Contemporânea, (1), 13-33.

Byington, C. (s. f.). A Interação Arquetípica Matriarcal e Patriarcal na Psiquiatria: Um Estudo da Psicopatologia Simbólica Junguiana. http://www.carlosbyington.com.br/psicopatologia-dominancia-matriarcal/.

Campos, E. e Rodrigues, A. L. (2005). Mecanismo de formação dos sintomas em psicossomática. Capa, 13(2).

Cardoso, J. (2016). As personagens femininas em Dorotéia, peça de Nelson Rodrigues. MOARA - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Letras, 2(20),147-155.

Carvalho, I. e Coelho, V D. (2005). Mulheres na maturidade: histórias de vida e queixa depressiva. Estudos de Psicologia, 10(2). http://www.scielo.br/scielo.php?pid=Sl413-294X2005000200010&script=sci_arttext.

CFP (2016). Conselho Federal de Psicologia. Jornal do Federal, 112. Chauí, M. (1980). A não-violência do brasileiro, um mito interessantíssimo. Almanaque: Cadernos de Literatura e Ensaio, Brasiliense, (11),

-24.

Coutinho, M. (1990). Em que espelho ficou perdida a minha face? A identidade feminina como discurso ideológico. Revista da Associação Brasileira de Psicologia Social-ABRAPSO, (8).

Couto, R. (1994). Eugenia, loucura e condição feminina. Cadernos de Pesquisa, (90), 52-61. http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/article/view/892.

Cristo, A. (2021). Suicídio em mulheres com histórico de violência doméstica: constribuições da psicanálise. [Trabalho Final do Curso de Especialização].

Cunha, T. (2007). O preço do silêncio: mulheres ricas também sofrem violência. UESB.

Cunha, T. e Sousa, R. (2017). Violência psicológica contra a mulher: dor invisível. [Anais] V Enlaçando Sexualidades. Sexualidades e relações de gênero: produção e gestão do conhecimento. Realize Editora. https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/30783.

Datasenado (2017). Violência doméstica e familiar contra a mulher. https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumenta-numero-demulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia.

Debert, G. e Gregori, M. (2008). Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23(66), 165-211.

Echeverria, G. (2018). A violência psicológica contra a mulher: reconhecimento e visibilidade. Cadernos de Gênero e Diversidade, 4(1), 131-145. Ferreira, E. e Danziato, L. (2019). A violência psicológica na mulher sob a luz da psicanálise: um estudo de caso. Cadernos de Psicanálise (CPRJ), 41(40), 149-168.

Figueirêdo, E. (2020). A tradição jurídica sexista brasileira: manifesto da discriminação e desigualdade das mulheres. Maternidade e direito. Tirant lo Blanch. https://emporiododireito.com.br/uploads/livros/pdf/1596895765.pdf.

Flores, N. e Bortioli, J. C. (2013). Direito e(m) alteridade: o individualismo exacerbado e a abstração dos Direitos Humanos. Direito, Estado e Sociedade, (43), 19-134.

Fonseca, D. H., Ribeiro, C. G. e Leal, N. S. (2012). Violência doméstica contra a mulher: realidade e representação sociais. Psicologia & Sociedade, 24(2), 307-314.

Foucault, M. (1987). História da loucura na Idade Clássica. Perspectiva.

Freud, S. (1905). Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Companhia das Letras.

Freud, S. (1919). “Batem numa criança”: contribuição ao conhecimento da gênese das perversões sexuais. Companhia das Letras.

Freud, S. (1920). Além do princípio do prazer. Companhia das Letras.

Freud, S. (2011). O mal-estar na civilização. Companhia das Letras.

Gontijo, L. e Arcelo, A. (2009). A biopolítica nos estados democráticos de direito: a reprodução da subcidadania sob a égide da constitucionalização simbólica. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009.

Hirigoyen, M-F. (2006). A violência no casal: da coação psicológica à agressão física. Bertrand Brasil.

Kuster, E. (2017). Do simbólico ao real: faces da violência de gênero. Redisco. Vitória da Conquista, 12(2), 83-109.

Lacan, J. (1958). A significação do falo. En J. Zahar. Escritos (1998). Sin editorial.

Lévinas, E. (1998). Entre nous: On thinlring-of-the-other/Emmanuel Lévinas; translated from the French by Michael B. Smith and Barbara Harshav. https://monoskop.org/images/0/03/Levinas_Emmanuel_Entre_Nous_on_thinking_of_the_other_1998.pdf.

Ludermir, A. B. (2008). Desigualdades de classe e gênero e saúde mental nas cidades. Physis, 18(3). http://www.scielo.br/scielo.php7script=sci_arttext&pid=S0103-73312008000300005.

Machado, J. e Caleiro, R. (2008). Loucura feminina: Doença ou transgressão social? Revista Desenvolvimento Social. Montes Claros, 1(1). http://www.rds.unimontes.br/index.php/desenv_social/article/view/87/74.

Maluf, S. (2010). Gênero, saúde e aflição: políticas públicas, ativismo e experiências sociais. En S. Maluf y C. Tornquist (Orgs.), Gênero, saúde e aflição – abordagens antropológicas (pp. 21-67). Letras Contemporâneas.

Marin-Leon, L., Oliveira, H., Azevedo, M. e Dalgalarrondo, P. (2007). Social inequality and common mental disorders. Revista Brasileira de Psiquiatria, 29(3). https://www.scielo.br/j/rbp/a/9rVsPWBwbMvL8vkFg64L3Sy/?lang=en.

Martins, H. e Aguiar, M. (2016). A indefinição uniforme dos padrões de normalidade na interdição civil da mulher. Captura críptica: direito, política, atualidade. Arquivos, 1(5), 81-95.

Mauro, A. (2015). Compulsão à repetição: aliada da pulsão de norte (e) ou da simbolização? [Dissertação Mestrado]. Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Moraes, M. (2008). O modelo de atenção integral à saúde para tratamento de problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas: percepção de usuários, acompanhantes e profissionais. Ciência & Saúde Coletiva, 13(1). http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000100017.

Neves, M. (2017). Alteridade e deveres fundamentais: uma abordagem ética. Revista Direitos Fundamentais e Alteridade UCSAL, 1(1). https://periodicos.ucsal.br/index.php/direitosfundamentaisealteridade/article/view/429.

Naves, E. (2014). A mulher e a violência: uma devastação subjetiva. Revista Subjetividades, 14(3), 454-462. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-07692014000300009&lng=pt&tlng=pt.

Oliveira, E. N. (2000). Saúde mental e mulheres: sobrevivência, sofrimento e dependência. UVA.

Organização Mundial de Saúde (OMS). (1998). Organização Pan-Americana de Saúde. La unidad de salud de la mujer de la OMS (WHD). Violencia contra la mujer: un tema de salud prioritario. Ginebra. (Sexta Sesión Plenaria, 25 de mayo de 1996. Junio 1998 - A 49-vr-6).

Queiroz, R. e Cunha, T. (2018). A violência psicológica sofrida pelas mulheres: invisibilidade e memória. Revista NUPEM, 10(20), 86-95.

Reis, M. (2021). Luta antimanicomial, interseccionalidade e feminismos. Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, 7(1). https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2167.

Ribeiro, C., Cruz, R., Franco, V. eBotega, N. (2007). Chronic use of diazepam in primary healthcare centers: User profile and usage pattem. São Paulo Medical Journal, 125(5). https://www.scielo.br/j/spmj/a/yb79xJcpmZrZGYGGNTXXMpF/?lang=en.

Saffioti, H. (2004). Gênero, patriarcado, violência. Fundação Perseu Abramo.

Santos, A. (2009). Articular saúde mental e relações de gênero: dar voz aos sujeitos silenciados. Ciência & Saúde Coletiva, 14(4). https://www.scielo.br/j/csc/a/9wRPZFx33WbWTM4FjrsPLTp/?lang=pt#.

Santos, M. J. e Kassouf, A. L. (2007). Uma investigação dos determinantes socioeconômicos da depressão mental no Brasil com ênfase nos efeitos da educação. Economia Aplicada, 11(1). http://www.scielo.br/scielo.php?scrit=sci_arttext&pid=Sl4I3-80502007000100001&lng=en&nrm=iso&tlng .

Scott, J. (1995). Gênero: uma categoria útil de analise histórica. Educação e Realidade, 20(2), 71-99.

Silva, A. (1950). Medicina psicossomática em ginecologia. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Silva, L., Coelho, E. e Caponi, S. (2007). Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 11(21), 93-103.

Souza, H. e Cassab, L. (2010). Feridas que não se curam: a violência psicológica cometida à mulher pelo companheiro. [Anais] Simpósio sobre Estudos de Gênero e políticas públicas, 1, 2010. Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

Valsiner, J. (2012). Fundamentos da psicologia cultural: mundo da mente, mundo da vida. Artmed.

Vieira, E. (2002). Medicalização do corpo feminino. FIOCRUZ.

Xavier, L., Silva, C., Pereira, I. e Assis, L. (2016). Violência contra a mulher: violência psicológica como pressuposto para as outras formas de violência. Direitos Humanos e Justiça - Balanços e perspectivas sobre as políticas públicas na região. Seus impactos na desigualdade, na construção de direitos e a constituição de sujeitos Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/silva_xavier_gt_20.pdf.

Zancan, N. e Habigzang, L. F. (2018). Regulação emocioal, sintomas de ansiedade e depressão em mulheres com histórico de violência conjulgal. Psico USF, 23(2), 253-265.

Zanello, V. (2010). Mulheres e loucura: questões de gênero para a psicologia clínica. En C. Stevens, Gênero e feminismos: convergências (in) disciplinares. Ex Libris.

Zanello, V. e Silva, R. M. (2012). Saúde mental, gênero e violencia estrutural. Bioética, 22(2), 267-279.

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2023 Kalita Macêdo Paixão

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

La rivista consente all'autore (s) di mantenere i diritti di pubblicazione senza restrizioni.

Le journal permet à l'auteur (s) de conserver les droits de publication sans restrictions.

The journal allows the author (s) to retain publication rights without restrictions.

La revista le permite al autor(es) retener los derechos de publicación sin restricciones

Die Zeitschrift ermöglicht es dem / den Autor (en), Veröffentlichungsrechte ohne Einschränkungen zu behalten.

A revista permite que os autores mantenham os direitos de publicação sem restrições.