A lo largo del conflicto armado colombiano se han buscado salidas de orden reformista-pacifista o represivo-militar (CNMH, 2013), en las cuales estuvieron asociadas diversas formas de violencia que no han permitido el cierre definitivo y la consolidación de una paz estable y duradera. Jaramillo-Marín et al. (2020) recogen trece diferentes iniciativas o procesos de paz en las últimas décadas, algunos exitosos: con el M19 (1990), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (1991), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1991), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) (1991) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) (1994); otros operaron más como sometimiento a la justicia y simulación de lo transicional: la del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2003-2006) (López, 2016), y otros fracasaron: los desarrollados por el presidente Belisario Betancur en los ochenta y la negociación de Tlaxcala y Caracas, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a principios de los noventa, entre otros (García-Durán, 2001).

El más reciente intento de salida negociada fue el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, con su subyacente acuerdo, que fue sometido a refrendación a través de plebiscito el 2 de octubre de 2016, que derivó en la victoria del “No” (50,2 % de los votos), que obligó a la renegociación de algunos puntos cuestionados por los sectores políticos que se opusieron al proceso y a su ratificación en el Congreso. Detrás de esta victoria, algunos investigadores han señalado que la población colombiana estuvo sometida a manipulación de la información por parte de estos grupos políticos, quienes diseminaron verdades a medias, mitos y mentiras que movilizaron a un sector de la sociedad a votar contra el acuerdo (Andrade, 2021; Basset, 2018).

Ante situaciones como la vivida en Colombia, Galtung (2003) invita a reflexionar sobre el entramado cultural y estructural que no desaparece tras la firma de un acuerdo de paz y que subyace a la violencia directa, puesto que, en conflictos de larga duración, las disputas se van desarrollando también alrededor de valores, creencias, emociones y estructuras motivacionales que justifican el uso de las armas e impiden el desarrollo de alternativas concretas que conduzcan a la paz. Estos elementos configuran, a su vez, una infraestructura sociopsicológica; es decir, un sistema psicosocial rígido compartido por miembros de la comunidad que se cristaliza en ideologías que desestiman la salida negociada del conflicto (Bar-Tal, 2010; 2013; 2017; 2019; Bar-Tal et al., 2010; Bar-Tal y Halperin, 2014; Barrera y Villa, 2018; Halperin y Bar-Tal, 2011; Villa et al., 2021).

En este contexto, el adversario es construido como “enemigo absoluto” que encarna todas las características negativas y hostiles; por tanto, puede ser eliminado sin objeciones jurídicas ni morales bajo la premisa “el fin justifica los medios” (Angarita et al., 2015; Arias y Barreto, 2009; Barreto et al., 2009; Gallo et al., 2018; López-López et al., 2014; Palma, 2018; Villa et al., 2021). Mientras que quienes no coincidan con esta posición podrían ser considerados “cómplices”, “ingenuos”, “traidores” (Villa, 2019) o, incluso, “miembros camuflados de ese grupo”.

Esta construcción simbólica y emocional, compartida socialmente, puede sostener escenarios de oposición y bloqueo a la negociación política del conflicto armado. Bar-Tal (2007; 2010; 2013; 2019), al respecto, desarrolla la noción de “barreras sociopsicológicas”, entendidas como mecanismos resultantes de la adaptación de sociedades a conflictos de larga duración, contribuyendo a su permanencia (Bar-Tal, 2007; Hameiri et al., 2014) mediante procesos de categorización social rígidos, favoritismo endogrupal, desconfianza y odio, que perpetúan ciclos de violencia e impiden considerar mediaciones para una resolución pacífica (Barrera y Villa, 2018; Gayer et al., 2009; Hameiri et al., 2014; Villa et al., 2021; Villa y Patiño, 2021).

Entre estos mecanismos psicosociales se encuentran ciertas narrativas compartidas sobre el pasado y las memorias colectivas (Bar-Tal, 2003; 2013; Villa y Barrera, 2021) que se relacionan directamente con la producción de representaciones sociales sobre hechos históricos (RSHH) y formas de olvido que deshumanizan a ciertos actores, legitimando su eliminación (Velásquez et al., 2022) y obstaculizando posibilidades de resolución política, tal como acontece en el contexto colombiano, en el que además el actual Gobierno ha ralentizado la implementación de puntos del Acuerdo de Paz con las FARC- EP y ha cerrado canales para la negociación con el ELN (Corredor y Restrepo, 2021; Jaime-Salas et al., 2021; Oliveros et al., 2021).

Para Moscovici (1961) , las representaciones sociales son conocimientos provenientes de los contextos cotidianos que adquieren las personas, una suerte de sabiduría popular socialmente construida sobre la base de la información que se divulga en el colectivo y que está disponible al respecto de cualquier objeto (material o social), que le permite a los sujetos posicionarse ante este (tener una actitud, en palabras del mismo Moscovici) y también producir prácticas que median las relaciones tanto con el objeto de la representación como con los demás. Su construcción esta medida por procesos de objetivación y anclaje, en donde los sujetos priorizan contenidos asociados al objeto de la representación y lo hacen accesible a través de categorías fácilmente comprensibles, generando formas de comportamiento y emociones respecto del objeto de la representación (Moscovici, 1961).

Dichas representaciones sociales tienen la función de ubicar a los sujetos en la realidad en la que viven, justificar su accionar respecto del objeto y generar marcos comunes para la acción, desde los cuales se producen formas de relación específica, posiciones y omisiones, entre otras formas de interacción (Abric, 2001). Para su producción, se hace necesario que exista una información respecto del objeto que se representa. En nuestra realidad colombiana, y desde la perspectiva de Moscovici (1961) , los medios de comunicación son una herramienta fundamental que promulga contenidos al respecto de diferentes asuntos de la realidad social (Gallo et al., 2018; Villa et al., 2020), como es el caso de los hechos históricos que se analizan en el presente trabajo. De igual forma, existen otros canales de información menos consultados en la actualidad, a los que los sujetos tienen acceso: libros, documentales, clases y conversaciones que, en teoría, se convertirían en medios disponibles para poder construir representaciones.

Ahora bien, estas representaciones sociales están mediadas por intereses de poder, y en Colombia, aún luego de la firma del Acuerdo de Paz (2016), los factores reales de poder que transitaron hacia una captura institucional, fusionando sus intereses con la estructura y arquitectura misma del Estado, han logrado articular acciones de rediseño institucional que les deja aún hoy en un lugar de privilegios, tiñendo la tarea de implementar no solo el Acuerdo de Paz, sino de trazar las políticas de reconstrucción territorial, e incluso la reconstrucción de la verdad, bajo su dominio y manejo. Esta realidad ha complejizado todo el proceso de tránsito hacia la paz y, por el contrario, ha regresado un nuevo y complejo ciclo de violencia armada, tanto así que el Comité Internacional de la Cruz Roja en sus recientes informes expresa la existencia ya de al menos seis Conflictos Armados No Internacionales (CANI) en Colombia (CICR, 2022) con graves repercusiones humanitarias. Dos factores han sido esenciales para este retorno de la violencia en niveles preocupantes: la negación del actual Gobierno de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y la profundización de las desigualdades y precarización de las condiciones de vida del grueso de la población. En este contexto, se hace compleja la reconstrucción de una verdad para la no-repetición.

Por esta razón, es clave recordar que el concepto de hegemonía desarrollado por Gramsci nos puede dar luces, en tanto hace referencia a concepciones arraigadas en la cotidianidad de la vida social y busca configurar un consenso único alrededor de los valores e intereses de las clases y los grupos que disputan el poder, logrando así que, por diversos medios de orden cultural y simbólico, dichos valores e intereses sean internalizados como propios por el grueso de la sociedad, transformándolos en lo que denominaríamos “sentido común” (Ouviña, 2020).

Este “sentido común” se construye bajo una clara dirección política, ideológica y cultural (Álbarez, 2016), como dominación social; se impone así la visión de “clase” que muestra sus intereses y proyectos como únicos viables, razonables y universales, una serie de estrategias de poder y dominación que dificulta, incluso, a los dominados, identificar esos lazos de opresión (Varesi, 2016). Así, opera una constante imposición de la visión de mundo como ejercicio que perpetúa la dominación. En este orden de cosas, afirman Puentes y Suárez (2016) que “el Estado asume una labor domesticadora y colonizadora de lo social, infundiendo un discurso plagado de contenido ético e ideológico; con ello busca articular una ‘visión del mundo’ que, por efecto, acarrea la exclusión y negación de la diferencia” (p. 452).

Este ejercicio de dominación deviene de un proceso sistemático y con base científica que busca penetrar la psiquis misma de los ciudadanos, buscando como su principal objetivo generar acciones y reacciones predeterminadas (Carrillo-Mora, 2010). En esta línea, diversos estudios científicos permiten pensar en la posibilidad de lograr procesos de manipulación de la conducta y la respuesta humana a partir de estímulos externos que, para nuestro caso concreto de análisis, utilizan como vehículo los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Medios de comunicación, por lo general, anclados al poder económico dominante.

Concretizar el pensamiento social para volverlo vivaz y eficaz en la vida cotidiana es un objetivo central, tal como lo afirma Calonge-Cole (2006) ; así mismo, la construcción de sentidos comunes por parte del poder hegemónico instituido deviene de la prefabricación de matrices mediáticas, definidas como “la lista de asuntos con cobertura mediática” (Zhu y Blood, 1996), previo estudio de los nichos poblacionales a los que quiere llegar, asumiendo sus dinámicas, maneras, acentos, lenguajes y motivaciones, y potenciando referentes parciales de verdad que se difunden como absolutos, todo en sintonía con las necesidades del poder dominante.

Villa et al. (2020) , por ejemplo, exponen la relevancia que han tenido medios como la televisión, la radio y la prensa en relación con la divulgación de información que promulga contenidos asociados a un grupo específico (FARC-EP, guerrillas), en tanto “delincuentes”, “terroristas”, “narcotraficantes” y otros apelativos asociados a la maldad, que posteriormente son asumidos como verdad absoluta por algunos sectores sociales, construyendo memorias victimistas y narrativas del pasado relacionadas con la deshumanización y construcción de un enemigo único, constituyéndose en barreras psicosociales para la paz.

La difusión de estas narrativas y la generación de RSHH, acompañadas de silencios, olvidos y transmutación del relato (Aponte, 2013; Jaramillo, 2012; Villa y Barrera, 2017; 2021), permiten que algunas instituciones, élites y grupos poderosos construyan “verdades” sobre el pasado, que se instauran en “versiones oficiales de la historia”, memorias hegemónicas sobre hechos emblemáticos (Velásquez et al., 2022) que ocultan las causas estructurales de la violencia, mientras atribuyen responsabilidades a ciertos actores y encubren otras (Martínez y Silva, 2013). Así, se recuerdan unos hechos con posibles culpables y se olvidan otros, permitiendo que se perpetúen posicionamientos radicales al respecto de ciertos grupos, considerados el “enemigo”, soslayando la responsabilidad de otros actores del conflicto.

Como lo afirman Jelin (2002; 2014) y Mendoza (2007; 2016; 2017), así como hay una producción narrativa, discursiva y representacional de la memoria en las disputas por posicionar las versiones históricas que quieren implantarse en una sociedad determinada, la hay también del olvido, que es correlato por ausencia de narración y representación. Así pues, silencios y vacíos del recuerdo, lo innombrable y lo innombrado, lo ocultado, lo escondido, incluso la mentira y el engaño, constituyen herramientas a través de las cuales el vacío representacional y narrativo configura estos olvidos.

Por ejemplo, Villa y Barrera (2021) dan cuenta de la ausencia de narrativas y recuerdos en ciudadanos de la ciudad de Medellín en torno al conflicto armado, y al comienzo, actuación y hechos concretos referidos a actores como los paramilitares y la Fuerza Pública, constituyendo una especie de olvido que tiene como correlato una narrativa de memoria sobre el primer grupo, como mal menor, y sobre el segundo, de heroísmo; con lo cual se soslayan sus crímenes de guerra y sus graves violaciones de derechos humanos, lo que catapulta a su vez la construcción de una memoria del “agresor/enemigo” encarnado en las insurgencias armadas.

La presente investigación se aproxima, entonces, a la realidad del conflicto colombiano y su resistencia a la construcción de un acuerdo definitivo de paz que cierre el ciclo de violencia política de varias décadas en este país, a partir una perspectiva psicosocial que reconoce el carácter performativo de las narrativas y las representaciones construidas, así como de los silencios y olvidos, tan importantes como lo recordado. Nos aproximaremos al olvido como práctica resultante de representaciones sociales, posiblemente inducidas: los silencios y lo no recordado como una forma en la cual también se configura la memoria colectiva desde discursos hegemónicos, ofreciendo marcos de significado y sentido para facilitar el recuerdo de unos hechos, en detrimento de otros (Mendoza, 2007; 2016; 2017).

METODOLOGÍA

El modelo de investigación del presente trabajo es de carácter cualitativo, con enfoque hermenéutico, y está orientado a considerar la singularidad como un proceso válido para la producción de conocimiento científico, sin que responda a un proceso lineal o estandarizado, abierto a lo emergente, flexible y no estructurado (Galeano, 2004; González, 2000). Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista cualitativa semiestructurada que enfatiza en conocer al detalle lo que las personas piensan sobre un tema a partir de una conversación (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997).

En este caso, la entrevista se dividió en cuatro momentos: en el primero se indagaba por datos sociodemográficos y la posición frente a los acuerdos de paz del 2016; el segundo sobre hechos asociados al conflicto armado que los participantes recordaran espontáneamente, averiguando por actores responsables, conocimiento de las circunstancias, emociones y representaciones asociadas. En el tercer momento se mostraba a los participantes una selección de diecisiete 1 hechos históricos asociados al conflicto armado en diferentes fechas, preguntando por ellos con los mismos énfasis del punto dos. Pero, además, cuando desconocían a los actores responsables de estos hechos se preguntó por un posible autor y sobre por qué no se recordaban. Por último, se indagó por otros hechos que hubiesen sido evocados en el desarrollo de la entrevista. De modo que se contemplaban tres temporalidades del recuerdo, dos espontáneas (antes y después) y uno inducido (durante).

Para la selección de los participantes se realizó, durante 2020, un muestreo tipológico e intencional, usando la estrategia de bola de nieve (donde un sujeto va conduciendo a otro) siguiendo los siguientes criterios: 1) competencia narrativa atribuida al sujeto (Vallés, 2002), es decir, tiene algún conocimiento del tema y ha elaborado una posición en torno a los procesos de negociación del conflicto armado; 2) muestreo con un grupo social definido de antemano: que hubiera participado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, y 3) amplitud (Flick, 2004): contrastando varios contextos y espacios sociales. Se contó con cincuenta y cuatro participantes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: población civil, mayores de 18 años, de todos los géneros y niveles socioeconómicos, no víctimas del conflicto armado, con más de diez años de residencia en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sin un saber especializado en la historia de Colombia o en el conflicto armado. Las entrevistas fueron sistematizadas, y para asegurar la confidencialidad y el anonimato codificadas con la letra P, otorgando un número a cada participante y su posición frente al Acuerdo de Paz: acuerdo (A), desacuerdo (D), indiferente (I), ambivalente (Amb). 2

Como tipo de análisis se escogió el de contenido, de carácter hermenéutico (Martínez, 2002), acudiendo también a un análisis semántico, categorial por matrices, desarrollando un proceso intratextual, intertextual y de codificación teórica de primero (descriptivo) y segundo (hermenéutico) nivel (Flick, 2004). Además, se realizó una cuantificación del contenido en relación con los hechos y con los actores, para evidenciar la forma en que los participantes traen con mayor o menor frecuencia algunos recuerdos y representaciones sociales de los hechos históricos, mientras dejan otros en el olvido.

RESULTADOS

Hechos recordados y olvidados

Los participantes solo evocaron narrativas que logran dar cuenta de las circunstancias y

los actores responsables de cinco de los hechos, estos son: el Bogotazo, la Toma del Palacio de Justicia, la

Masacre de Bojayá, el atentado al Club El Nogal y la Operación Orión. Se hace significativo que la mayoría

de

estos hechos corresponden a acciones desarrolladas por grupos insurgentes, o en las que tuvieron algún tipo

de

involucramiento (Velásquez et al., 2022). En efecto, tanto en torno a estos hechos

como a los demás presentados y evocados en la investigación, los participantes atribuyeron la

responsabilidad

de manera más frecuente a las guerrillas, particularmente a las FARC-EP; incluso, en aquellos eventos en que

estos actores no tuvieron responsabilidad (Velásquez et al., 2022); mientras que

otros actores parecieron quedar al margen del recuerdo de los acontecimientos violentos, tal como se

desarrollará en acápites posteriores, salvo los hechos relacionados con el narcotráfico, que se convierte en

un referente altamente significativo, pero genérico y sin claros responsables, por lo que al final las

insurgencias armadas también terminan compartiendo responsabilidades.

En torno a los demás hechos propuestos en la investigación, y ocurridos en el marco del

conflicto armado, parece existir un manto de olvido, pues no son recordados espontáneamente ni reconocidos

cuando se pregunta por ellos, a excepción de los más antiguos (Masacre de las Bananeras y Frente Nacional).

En

estos casos, la narrativa de los participantes es pobre y vaga, pues no logran dar cuenta precisa de

circunstancias o actores responsables.

Tabla 9.1 Número de participantes que recuerdan hechos del conflicto colombiano

Del total de los hechos del conflicto armado, solo tres de ellos fueron recordados

espontáneamente por más de diez participantes: la Masacre de Bojayá, la Toma del Palacio de Justicia y los

hechos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, durante la entrevista se evocaron RSHH referidas a la

educación escolar: la Masacre de las Bananeras, el Frente Nacional y el Bogotazo. Las masacres de Bojayá y

el

atentado al Club El Nogal, cometidos por las FARC, fueron recordados por 25 y 34 participantes,

respectivamente, y la Toma del Palacio de Justicia, acción del M-19, por 43, atribuyendo su representación

mnémica a una amplia cobertura mediática en torno a estos hechos. Con respecto a los demás acontecimientos

incluidos en la investigación, la mayoría de los participantes no lograron referir recuerdos ni configuraron

imágenes: hay un vacío discursivo, no hay relato, tan solo la expresión de algunos: “es que fueron tantos,

que

es muy difícil tener un recuerdo de todo esto”.

Ahora bien, resalta de manera significativa que, frente a las acciones cometidas por los

paramilitares o las Fuerzas Militares, la mayor parte de los participantes no tenían ningún recuerdo. En

efecto, las masacres de La Galleta, Alto Mira y Jamundí, cometidas por el Ejército, solo son recordadas,

cuando se preguntó por ellas, por 0, 1 y 3 participantes, respectivamente. Y las masacres de El Salado,

Mapiripán, El Aro y La Granja, cometidas por grupos paramilitares, solo fueron recordadas por 4, 4 y 2

personas, respectivamente. Además, estos recuerdos aparecieron cargados de vaguedad e imprecisión respecto

de

las circunstancias, denotando un olvido que justifican bajo tres argumentos: la saturación de información

sobre la violencia en Colombia, la lejanía percibida respecto del lugar y la época de los hechos y su escasa

divulgación en medios de comunicación.

Estos tres aspectos son componentes que se anclan a la emergencia o no de las RSHH

presentes en los participantes, que guían sus actitudes y prácticas sociales, y posibilitan la fijación de

cierta información y el olvido de otra, situación que se encuentra institucionalizada y mediada por

intereses

particulares asociados al sostenimiento del conflicto armado, la culpabilización de unos y el heroísmo de

otros:

(Sobre la Masacre de El Aro y La Granja). Lo único que uno dice es que

ojalá no le vaya a pasar eso a uno o a un familiar, pero ya uno con tanto tiempo de lo mismo, masacres

todos

los días, hubo un tiempo así (P16-D).

(Sobre la Masacre de La Galleta, Montebello, Antioquia). Me hace

cuestionar todas esas masacres que me has mencionado, en realidad es que yo estaba muy pequeña y por eso

tampoco las conozco (P9-I).

Ese patrón generalizado se refleja a través de una naturalización de la violencia, así:

El olvido de ciertos hechos asociados al conflicto no solo da cuenta de aquellos que han

sido investidos de mayor o menor importancia, sino también del tipo de vidas o sufrimientos que se

privilegian

(Villa et al., 2019). Al respecto, resulta importante traer a colación cómo en el

marco de la investigación algunos participantes confundieron el secuestro masivo en la Iglesia La María,

realizado en mayor medida con fines extorsivos y donde fueron secuestradas alrededor de noventa y tres

personas en la ciudad de Cali en 1999, con el secuestro a los diputados de la Asamblea del Valle (2002), el

cual ocupó un lugar de “mayor relevancia en los medios”, siendo estos hechos combinados, también, altamente

recordados:

La guerrilla, las FARC, llegaron al centro de Cali donde era el Palacio

Municipal o el área donde ellos se reunían y los engañaron, los secuestraron a todos y se los llevaron al

monte (P1-D).

Sí, recuerdo vagamente la situación, fue que mucha gente estaba rezando

en

la Iglesia La María, en ese sector, y llegó la guerrilla y se los llevó y secuestró a todos los que

estaban

congregados en ese momento (P6-D).

De esta manera, ciertos hechos logran mayor posicionamiento que otros en la memoria

colectiva, respondiendo a unos guiones culturales asociados a víctimas, culpables y actores “más

importantes”

(Hammack, 2011).

Ausencia de narrativa sobre los hechos históricos menos recientes

Se observa una paradoja en el recuerdo de hechos antiguos como el Frente Nacional, el

Bogotazo y la Masacre de las Bananeras, pues, aunque fueron evocados por los participantes, esto se dio

porque

los trabajaron de alguna manera en su formación escolar básica, situación que brinda elementos informativos

mínimos al respecto. Se evidencia que las narrativas construidas en torno de estos suelen ser poco

elaboradas

e incluso tergiversadas, lo que supone también una forma de olvido, potenciada por la propagación de

información más contemporánea que es constantemente reforzada en medios de comunicación.

El Frente Nacional fue el único hecho no bélico incluido en la guía de entrevista de la

investigación, en tanto representó el cierre de la “denominada” época de La Violencia en Colombia (Sosa et al., 2013) y la transición a nuevas conflictividades. Puede entenderse como

un periodo de poder compartido entre élites liberales y conservadoras, ocurrido entre 1958 y 1974, que

generó

la eliminación de alternativas disidentes dentro de las instituciones estatales, represión, exclusión,

corrupción y violencia social (Ayala, 1999). A pesar de su relevancia histórica, los

participantes no expresan narrativas claras al respecto, argumentando que no vivieron ese momento histórico

o

que simplemente no lo recordaban, pese a trabajarlo en la escuela.

En cuanto a la Masacre de las Bananeras, a pesar de que veinte de los participantes

manifestaron algún referente narrativo sobre el hecho, solo unos cuantos expresaron un reconocimiento claro

de

sus circunstancias y responsables; mientras que para los demás, se traslapaba con el recuerdo de otros

acontecimientos de la región de Urabá o no se reconocía la responsabilidad estatal en lo ocurrido. La

información central que contiene la representación social sobre este hecho se centra en el asesinato de los

trabajadores:

Eso lo recuerdo allá en los años 1930, más o menos es lo que recuerdo.

Un

grupo de trabajadores de la zona bananera fue atacado y acribillado (P18-A).

La verdad no estoy muy consciente de por qué se produjo, sé que hubo una

matanza muy grande de todos los trabajadores, pero no he investigado mucho acerca de eso (P39-A).

Creo que ocurrió en el Urabá, sé que había una compañía estadounidense y

sus trabajadores salieron a huelga y hubo una masacre contra ellos (P43-A).

En las expresiones verbales y no verbales de los participantes a la hora de nombrar este

hecho se identificó, además, indiferencia, debido a la desconexión percibida con su cotidianidad y con el

presente. En esta línea, tanto en la Masacre de las Bananeras como en el Frente Nacional, se colige, como

componente de las representaciones sociales asociadas, una ausencia de “impacto social” concreto en la vida

actual y la cotidianidad (Bombelli et al., 2013).

Algunos participantes reconocieron la responsabilidad de los actores implicados en la

masacre, en particular del Ejército colombiano, sin embargo, en su mayoría lo atribuyen de forma genérica a

“grupos al margen de la ley”, pues pareciera existir en sus relatos cierta resistencia al reconocimiento de

la

Fuerza Pública y el Estado como responsables de este y otros hechos atribuidos a este actor; por lo que la

culpabilización de un grupo “adversario” de tipo delincuencial se hace más afín con las representaciones

históricas construidas:

Creo que tengo el imaginario colectivo y es que el Ejército está como pa’ protegernos.

Para mí, o sea, logramos quitar en su mayoría como las partes oscuras del Ejército que a causa de pocas

personas o de líderes han hecho que se manche la imagen del Ejército. Para mí, son unos héroes, de cierta

manera, porque son hombres y mujeres que no están en su ciudad de origen y que se van a luchar o a

resguardar

la vida de otras personas sin conocerlas, a resguardar la vida de un extraño. No tengo sentimientos

negativos

en cuanto al Ejército, en general, pero sí es muy triste saber que por culpa de pocas acciones de hombres

han

como manchado la imagen, y las personas han dejado de creer en la fuerza pública (P13-A).

De hecho, cuando se les preguntó a los participantes por el posible actor responsable de

esta masacre, veintisiete personas (la mitad) afirmaron: “las FARC-EP” o grupos insurgentes. De tal manera,

que se condensa pasado y presente en una información que se traduce en representación, desde la cual un solo

actor es señalado como el principal culpable de la violencia, incluso en los años veinte, cuando todavía no

se

habían formado las guerrillas más reconocidas en el contexto colombiano actual: “en esa época de la

violencia

en las bananeras yo presté servicio militar y se escuchaba decir de las FARC” (P26-A).

Olvidos en la atribución de responsabilidad y construcción del enemigo

Según el análisis realizado puede afirmarse que, frente a hechos anteriores a la

conformación de las guerrillas, particularmente las FARC, estas son priorizadas en la configuración de la

representación de los participantes como actores responsables. Incluso, dos de los hechos cometidos por este

grupo figuraron entre los más recordados, como se vio anteriormente; mientras se omiten, silencian y olvidan

otros acontecimientos y la responsabilidad de sus reales autores. Así pues, este grupo es percibido como

“enemigo interno”, “gente peligrosa” que impide la cohesión a nivel nacional, dejando de lado o en la sombra

a

otros actores involucrados, como los paramilitares y el Ejército,

Y ya tomaron fue las armas y se fueron por el camino equivocado como el

narcotráfico y el secuestro (P19-D).

De las FARC, yo pienso que quieren llevarle la contraria a todo el

mundo,

es el tipo de gente muy peligrosa, solo piensan en cumplir sus ideas, sin importar qué, son gente

demasiado

peligrosa, son un montón de ignorantes que no escuchan a nadie y que solo hacen daño (P27-D).

En cuanto a los paramilitares, bueno, ellos tendrán sus ideologías de

querer defenderse, igual sigue siendo un sentimiento bajo, porque eso nació, lo que tengo entendido, del

deseo de vengarse por los daños y perjuicios que estaba causando la guerrilla a los mismos campesinos

(P30-A).

Lo anterior se reafirma al analizar el número de veces que se atribuye a un actor la

responsabilidad por los hechos incluidos en la investigación. Al hacerlo, aparece un responsable principal o

culpable, tal como se evidencia en la tabla 9.2. En esta, la categoría “con

conocimiento”,

3

designa que el participante sabe con certeza quién es el actor perpetrador del hecho, mientras que

“conjeturas” hace referencia a las situaciones en que el participante no sabe a ciencia cierta quién es el

responsable, pero lo atribuye desde su consideración e imaginación,

Tabla 9.2 Atribución de responsabilidad de los participantes a los distintos actores

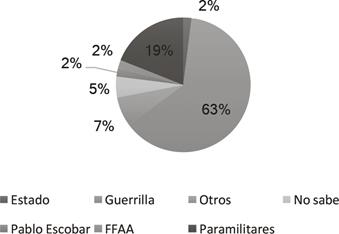

Como puede verse en la tabla 9.2 y en la figura 9.1,

las FARC-EP es el grupo al cual se le atribuye mayor número de veces la responsabilidad, tanto en

conocimiento

de los hechos como en conjetura, seguido del genérico “guerrilla” y de los paramilitares.

Pero si se suman todas las atribuciones que corresponden a las insurgencias (FARC, M-19,

ELN, guerrilla en general), la cifra es de 477; es decir, el 63 % corresponde a una asignación de

responsabilidad a estos grupos armados (figura 9.2), con lo que se plantea que podría

existir una representación social en la cual simbólicamente se ha construido la concepción de un enemigo,

recurrente en el conflicto armado colombiano y en los hechos asociados al mismo. No se trata de un problema

banal. El hecho de que se concentre esta atribución de culpabilidad sobre un actor particular

(FARC-guerrillas), incluso en situación de un pasado remoto, por conjetura o suposición, sin que se tenga un

claro recuerdo del acontecimiento, no es ingenuo e invita a cuestionar los procesos de construcción de

memoria

e historia oficial, reconociendo cómo ha operado el olvido conveniente.

Figura 9.2 Atribución de responsabilidad en porcentajes agrupando los grupos bajo el nombre de

“guerrilla”

Fuente: elaboración propia.

De hecho, cuando se analizaron las atribuciones de los participantes con respecto a

hechos

cuya responsabilidad corresponde a paramilitares y fuerzas militares, frente a los cuales no hubo una

representación ni una narrativa de memoria, ni prácticamente recuerdo, se denotó, además, un patrón similar

de

responsabilización, dirigido mayoritariamente a las insurgencias. Desde la lógica de las representaciones

sociales posicionar discursivamente cierto “culpable” hará que las personas adopten actitudes y prácticas de

rechazo, estigma y exclusión frente a este, solidarizándose fácilmente con otros grupos, también generadores

de violencia, daño y sufrimiento a la población civil, que son justificados, minimizados o validados, en

tanto

combaten al adversario deslegitimado y demonizado (Villa, 2019).

La culpabilización de un actor particular y su subyacente construcción como enemigo,

silencia la responsabilidad de los demás implicados, lo que se hace evidente en el caso de los paramilitares

y

las masacres. Se presenta entonces un olvido tanto de la responsabilidad del actor en los hechos que ha

cometido como en los que participó; valga tener presente que solo 4 de 54 participantes recordaron la

Masacre

de El Salado, 4 Mapiripán y 2 El Aro y La Granja. Además, dichos recuerdos estuvieron cargados de vaguedad,

imprecisiones y atribuciones equívocas de responsabilidad

Sí, que yo sepa fue consentida por Álvaro Uribe, fue con muchos muertos,

más de 120 personas muertas en ese atentado (P5-Amb).

Al analizar la tabla 9.3, de las 162 atribuciones que se hacen en

torno

a las tres masacres incluidas en la investigación, cometidas por paramilitares (El Salado, El Aro y La

Granja,

y Mapiripán), 90 se ponen en cabeza de las insurgencias armadas, es decir, un 55 %, lo cual está más allá

del

azar y responde a un patrón en la construcción de memoria y olvido, que termina siendo útil para el Estado y

las élites en el poder. Además de lo anterior, la atribución de responsabilidad para el Estado y las Fuerzas

Militares, en todos los hechos mencionados (tabla 9.2 y 9.3 y figuras 9.1 y 9.2), es de solo el 4 %, y de los paramilitares de solo el

19

%.

Tabla 9.3 Atribución de responsabilidad a hechos cometidos por paramilitares

Así pues, la forma como se construyen estas narrativas y RSHH son dispositivos que

posibilitan una perspectiva victimista de memoria, una construcción de un endogrupo que se siente afectado

por

ese actor “agresor/ enemigo” y reclama la legitimidad de una respuesta violenta y desrresponsabilizada en su

contra. Al punto que pareciera que la confrontación armada fuera el asunto de un solo actor, contra el cual,

lo único que han hecho, el Estado y las élites en el poder, es defenderse, lo que es consistente con la

narrativa de estos mismos sectores de la sociedad que no reconocen la existencia del conflicto armado en

Colombia, que lo niegan y plantean la tesis de “una amenaza terrorista” contra la sociedad y contra el

Estado

por actores perversos que no tienen otro objetivo más allá que su propio lucro y la obtención del poder;

tesis

desde la cual se permite cualquier acción en su contra, pues está enmarcada en la “legítima defensa”, base

ideológica para también justificar el andamiaje del paramilitarismo.

En los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas

(FFAA),

incluidas en esta investigación, tiene lugar un dramático patrón de olvido en el que los participantes

mantienen la atribución errónea a las guerrillas (principalmente las FARC-EP). En esta línea, se resalta que

la responsabilidad atribuida en estos hechos a las FFAA es considerablemente insignificante en comparación

con

la sumatoria de las insurgencias, e incluso con los paramilitares.

En la tabla 9.4 se muestra que, de las 216 atribuciones de

responsabilidad por los cuatro hechos, cometidos por las FFAA que fueron incluidos en esta investigación

(Masacre de Alto Mira, Masacre de La Galleta, Masacre de Jamundí y asesinato de los hijos de las madres de

Soacha), solo 9 se le adjudican a las FFAA, es decir el 3,4 % y 4 al Estado, es decir, el 1,8 % de todas las

atribuciones. Teniendo claro que el asesinato de los hijos de las madres de Soacha se vincula con los falsos

positivos, fenómeno que ha tenido mayor difusión mediática gracias a la incidencia de los familiares de las

víctimas y al reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que reconoce una cifra de 6.402

víctimas (León, 2021). Por ello, sorprende que siga siendo tan baja esta atribución de

responsabilidad (7 de 54 participantes, el 16,6 % para este hecho en particular). Inclusive, las tres

masacres

presentadas en la tabla, donde este grupo tuvo participación, no solo no se conocen, sino que tampoco se

tienen dentro del registro mnémico de los participantes, como se presentó anteriormente. Una de las razones

esgrimidas es que no recuerdan haberlas visto por los medios de comunicación, afirmando que no aparecen en

la

agenda pública. El problema estriba en que el 54 % de las atribuciones en torno a estos hechos se asignan a

las guerrillas.

Tabla 9.4 Atribución de responsabilidad a hechos cometidos por las FFAA

Lo anterior sugiere que tanto las FFAA como el Estado no son reconocidos ipso facto

por estos participantes como un actor dentro del conflicto armado colombiano, lo que da cuenta de una

visión parcial de la responsabilidad de las partes frente a los hechos y causas asociadas a este, donde

pareciera que no solo hay actores “más responsables” o “más malos” que otros, sino también “vidas que valen

más que otras” (Villa et al., 2019). Cuando la muerte de algunas víctimas supone

más

importancia que la muerte de otras, no solo se les otorga más humanidad a algunas personas o grupos, sino

también a su sufrimiento.

Hechos recordados y olvidados

Los participantes solo evocaron narrativas que logran dar cuenta de las circunstancias y los actores responsables de cinco de los hechos, estos son: el Bogotazo, la Toma del Palacio de Justicia, la Masacre de Bojayá, el atentado al Club El Nogal y la Operación Orión. Se hace significativo que la mayoría de estos hechos corresponden a acciones desarrolladas por grupos insurgentes, o en las que tuvieron algún tipo de involucramiento (Velásquez et al., 2022). En efecto, tanto en torno a estos hechos como a los demás presentados y evocados en la investigación, los participantes atribuyeron la responsabilidad de manera más frecuente a las guerrillas, particularmente a las FARC-EP; incluso, en aquellos eventos en que estos actores no tuvieron responsabilidad (Velásquez et al., 2022); mientras que otros actores parecieron quedar al margen del recuerdo de los acontecimientos violentos, tal como se desarrollará en acápites posteriores, salvo los hechos relacionados con el narcotráfico, que se convierte en un referente altamente significativo, pero genérico y sin claros responsables, por lo que al final las insurgencias armadas también terminan compartiendo responsabilidades.

En torno a los demás hechos propuestos en la investigación, y ocurridos en el marco del conflicto armado, parece existir un manto de olvido, pues no son recordados espontáneamente ni reconocidos cuando se pregunta por ellos, a excepción de los más antiguos (Masacre de las Bananeras y Frente Nacional). En estos casos, la narrativa de los participantes es pobre y vaga, pues no logran dar cuenta precisa de circunstancias o actores responsables.

Tabla 9.1 Número de participantes que recuerdan hechos del conflicto colombiano

Del total de los hechos del conflicto armado, solo tres de ellos fueron recordados espontáneamente por más de diez participantes: la Masacre de Bojayá, la Toma del Palacio de Justicia y los hechos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, durante la entrevista se evocaron RSHH referidas a la educación escolar: la Masacre de las Bananeras, el Frente Nacional y el Bogotazo. Las masacres de Bojayá y el atentado al Club El Nogal, cometidos por las FARC, fueron recordados por 25 y 34 participantes, respectivamente, y la Toma del Palacio de Justicia, acción del M-19, por 43, atribuyendo su representación mnémica a una amplia cobertura mediática en torno a estos hechos. Con respecto a los demás acontecimientos incluidos en la investigación, la mayoría de los participantes no lograron referir recuerdos ni configuraron imágenes: hay un vacío discursivo, no hay relato, tan solo la expresión de algunos: “es que fueron tantos, que es muy difícil tener un recuerdo de todo esto”.

Ahora bien, resalta de manera significativa que, frente a las acciones cometidas por los paramilitares o las Fuerzas Militares, la mayor parte de los participantes no tenían ningún recuerdo. En efecto, las masacres de La Galleta, Alto Mira y Jamundí, cometidas por el Ejército, solo son recordadas, cuando se preguntó por ellas, por 0, 1 y 3 participantes, respectivamente. Y las masacres de El Salado, Mapiripán, El Aro y La Granja, cometidas por grupos paramilitares, solo fueron recordadas por 4, 4 y 2 personas, respectivamente. Además, estos recuerdos aparecieron cargados de vaguedad e imprecisión respecto de las circunstancias, denotando un olvido que justifican bajo tres argumentos: la saturación de información sobre la violencia en Colombia, la lejanía percibida respecto del lugar y la época de los hechos y su escasa divulgación en medios de comunicación.

Estos tres aspectos son componentes que se anclan a la emergencia o no de las RSHH presentes en los participantes, que guían sus actitudes y prácticas sociales, y posibilitan la fijación de cierta información y el olvido de otra, situación que se encuentra institucionalizada y mediada por intereses particulares asociados al sostenimiento del conflicto armado, la culpabilización de unos y el heroísmo de otros:

(Sobre la Masacre de El Aro y La Granja). Lo único que uno dice es que ojalá no le vaya a pasar eso a uno o a un familiar, pero ya uno con tanto tiempo de lo mismo, masacres todos los días, hubo un tiempo así (P16-D).

(Sobre la Masacre de La Galleta, Montebello, Antioquia). Me hace cuestionar todas esas masacres que me has mencionado, en realidad es que yo estaba muy pequeña y por eso tampoco las conozco (P9-I).

Ese patrón generalizado se refleja a través de una naturalización de la violencia, así:

El olvido de ciertos hechos asociados al conflicto no solo da cuenta de aquellos que han sido investidos de mayor o menor importancia, sino también del tipo de vidas o sufrimientos que se privilegian (Villa et al., 2019). Al respecto, resulta importante traer a colación cómo en el marco de la investigación algunos participantes confundieron el secuestro masivo en la Iglesia La María, realizado en mayor medida con fines extorsivos y donde fueron secuestradas alrededor de noventa y tres personas en la ciudad de Cali en 1999, con el secuestro a los diputados de la Asamblea del Valle (2002), el cual ocupó un lugar de “mayor relevancia en los medios”, siendo estos hechos combinados, también, altamente recordados:

La guerrilla, las FARC, llegaron al centro de Cali donde era el Palacio Municipal o el área donde ellos se reunían y los engañaron, los secuestraron a todos y se los llevaron al monte (P1-D).

Sí, recuerdo vagamente la situación, fue que mucha gente estaba rezando en la Iglesia La María, en ese sector, y llegó la guerrilla y se los llevó y secuestró a todos los que estaban congregados en ese momento (P6-D).

De esta manera, ciertos hechos logran mayor posicionamiento que otros en la memoria colectiva, respondiendo a unos guiones culturales asociados a víctimas, culpables y actores “más importantes” (Hammack, 2011).

Ausencia de narrativa sobre los hechos históricos menos recientes

Se observa una paradoja en el recuerdo de hechos antiguos como el Frente Nacional, el Bogotazo y la Masacre de las Bananeras, pues, aunque fueron evocados por los participantes, esto se dio porque los trabajaron de alguna manera en su formación escolar básica, situación que brinda elementos informativos mínimos al respecto. Se evidencia que las narrativas construidas en torno de estos suelen ser poco elaboradas e incluso tergiversadas, lo que supone también una forma de olvido, potenciada por la propagación de información más contemporánea que es constantemente reforzada en medios de comunicación.

El Frente Nacional fue el único hecho no bélico incluido en la guía de entrevista de la investigación, en tanto representó el cierre de la “denominada” época de La Violencia en Colombia (Sosa et al., 2013) y la transición a nuevas conflictividades. Puede entenderse como un periodo de poder compartido entre élites liberales y conservadoras, ocurrido entre 1958 y 1974, que generó la eliminación de alternativas disidentes dentro de las instituciones estatales, represión, exclusión, corrupción y violencia social (Ayala, 1999). A pesar de su relevancia histórica, los participantes no expresan narrativas claras al respecto, argumentando que no vivieron ese momento histórico o que simplemente no lo recordaban, pese a trabajarlo en la escuela.

En cuanto a la Masacre de las Bananeras, a pesar de que veinte de los participantes manifestaron algún referente narrativo sobre el hecho, solo unos cuantos expresaron un reconocimiento claro de sus circunstancias y responsables; mientras que para los demás, se traslapaba con el recuerdo de otros acontecimientos de la región de Urabá o no se reconocía la responsabilidad estatal en lo ocurrido. La información central que contiene la representación social sobre este hecho se centra en el asesinato de los trabajadores:

Eso lo recuerdo allá en los años 1930, más o menos es lo que recuerdo. Un grupo de trabajadores de la zona bananera fue atacado y acribillado (P18-A).

La verdad no estoy muy consciente de por qué se produjo, sé que hubo una matanza muy grande de todos los trabajadores, pero no he investigado mucho acerca de eso (P39-A).

Creo que ocurrió en el Urabá, sé que había una compañía estadounidense y sus trabajadores salieron a huelga y hubo una masacre contra ellos (P43-A).

En las expresiones verbales y no verbales de los participantes a la hora de nombrar este hecho se identificó, además, indiferencia, debido a la desconexión percibida con su cotidianidad y con el presente. En esta línea, tanto en la Masacre de las Bananeras como en el Frente Nacional, se colige, como componente de las representaciones sociales asociadas, una ausencia de “impacto social” concreto en la vida actual y la cotidianidad (Bombelli et al., 2013).

Algunos participantes reconocieron la responsabilidad de los actores implicados en la masacre, en particular del Ejército colombiano, sin embargo, en su mayoría lo atribuyen de forma genérica a “grupos al margen de la ley”, pues pareciera existir en sus relatos cierta resistencia al reconocimiento de la Fuerza Pública y el Estado como responsables de este y otros hechos atribuidos a este actor; por lo que la culpabilización de un grupo “adversario” de tipo delincuencial se hace más afín con las representaciones históricas construidas:

Creo que tengo el imaginario colectivo y es que el Ejército está como pa’ protegernos. Para mí, o sea, logramos quitar en su mayoría como las partes oscuras del Ejército que a causa de pocas personas o de líderes han hecho que se manche la imagen del Ejército. Para mí, son unos héroes, de cierta manera, porque son hombres y mujeres que no están en su ciudad de origen y que se van a luchar o a resguardar la vida de otras personas sin conocerlas, a resguardar la vida de un extraño. No tengo sentimientos negativos en cuanto al Ejército, en general, pero sí es muy triste saber que por culpa de pocas acciones de hombres han como manchado la imagen, y las personas han dejado de creer en la fuerza pública (P13-A).

De hecho, cuando se les preguntó a los participantes por el posible actor responsable de esta masacre, veintisiete personas (la mitad) afirmaron: “las FARC-EP” o grupos insurgentes. De tal manera, que se condensa pasado y presente en una información que se traduce en representación, desde la cual un solo actor es señalado como el principal culpable de la violencia, incluso en los años veinte, cuando todavía no se habían formado las guerrillas más reconocidas en el contexto colombiano actual: “en esa época de la violencia en las bananeras yo presté servicio militar y se escuchaba decir de las FARC” (P26-A).

Olvidos en la atribución de responsabilidad y construcción del enemigo

Según el análisis realizado puede afirmarse que, frente a hechos anteriores a la conformación de las guerrillas, particularmente las FARC, estas son priorizadas en la configuración de la representación de los participantes como actores responsables. Incluso, dos de los hechos cometidos por este grupo figuraron entre los más recordados, como se vio anteriormente; mientras se omiten, silencian y olvidan otros acontecimientos y la responsabilidad de sus reales autores. Así pues, este grupo es percibido como “enemigo interno”, “gente peligrosa” que impide la cohesión a nivel nacional, dejando de lado o en la sombra a otros actores involucrados, como los paramilitares y el Ejército,

Y ya tomaron fue las armas y se fueron por el camino equivocado como el narcotráfico y el secuestro (P19-D).

De las FARC, yo pienso que quieren llevarle la contraria a todo el mundo, es el tipo de gente muy peligrosa, solo piensan en cumplir sus ideas, sin importar qué, son gente demasiado peligrosa, son un montón de ignorantes que no escuchan a nadie y que solo hacen daño (P27-D).

En cuanto a los paramilitares, bueno, ellos tendrán sus ideologías de querer defenderse, igual sigue siendo un sentimiento bajo, porque eso nació, lo que tengo entendido, del deseo de vengarse por los daños y perjuicios que estaba causando la guerrilla a los mismos campesinos (P30-A).

Lo anterior se reafirma al analizar el número de veces que se atribuye a un actor la responsabilidad por los hechos incluidos en la investigación. Al hacerlo, aparece un responsable principal o culpable, tal como se evidencia en la tabla 9.2. En esta, la categoría “con conocimiento”, 3 designa que el participante sabe con certeza quién es el actor perpetrador del hecho, mientras que “conjeturas” hace referencia a las situaciones en que el participante no sabe a ciencia cierta quién es el responsable, pero lo atribuye desde su consideración e imaginación,

Tabla 9.2 Atribución de responsabilidad de los participantes a los distintos actores

Como puede verse en la tabla 9.2 y en la figura 9.1, las FARC-EP es el grupo al cual se le atribuye mayor número de veces la responsabilidad, tanto en conocimiento de los hechos como en conjetura, seguido del genérico “guerrilla” y de los paramilitares.

Pero si se suman todas las atribuciones que corresponden a las insurgencias (FARC, M-19, ELN, guerrilla en general), la cifra es de 477; es decir, el 63 % corresponde a una asignación de responsabilidad a estos grupos armados (figura 9.2), con lo que se plantea que podría existir una representación social en la cual simbólicamente se ha construido la concepción de un enemigo, recurrente en el conflicto armado colombiano y en los hechos asociados al mismo. No se trata de un problema banal. El hecho de que se concentre esta atribución de culpabilidad sobre un actor particular (FARC-guerrillas), incluso en situación de un pasado remoto, por conjetura o suposición, sin que se tenga un claro recuerdo del acontecimiento, no es ingenuo e invita a cuestionar los procesos de construcción de memoria e historia oficial, reconociendo cómo ha operado el olvido conveniente.

Figura 9.2 Atribución de responsabilidad en porcentajes agrupando los grupos bajo el nombre de “guerrilla”

Fuente: elaboración propia.

De hecho, cuando se analizaron las atribuciones de los participantes con respecto a hechos cuya responsabilidad corresponde a paramilitares y fuerzas militares, frente a los cuales no hubo una representación ni una narrativa de memoria, ni prácticamente recuerdo, se denotó, además, un patrón similar de responsabilización, dirigido mayoritariamente a las insurgencias. Desde la lógica de las representaciones sociales posicionar discursivamente cierto “culpable” hará que las personas adopten actitudes y prácticas de rechazo, estigma y exclusión frente a este, solidarizándose fácilmente con otros grupos, también generadores de violencia, daño y sufrimiento a la población civil, que son justificados, minimizados o validados, en tanto combaten al adversario deslegitimado y demonizado (Villa, 2019).

La culpabilización de un actor particular y su subyacente construcción como enemigo, silencia la responsabilidad de los demás implicados, lo que se hace evidente en el caso de los paramilitares y las masacres. Se presenta entonces un olvido tanto de la responsabilidad del actor en los hechos que ha cometido como en los que participó; valga tener presente que solo 4 de 54 participantes recordaron la Masacre de El Salado, 4 Mapiripán y 2 El Aro y La Granja. Además, dichos recuerdos estuvieron cargados de vaguedad, imprecisiones y atribuciones equívocas de responsabilidad

Sí, que yo sepa fue consentida por Álvaro Uribe, fue con muchos muertos, más de 120 personas muertas en ese atentado (P5-Amb).

Al analizar la tabla 9.3, de las 162 atribuciones que se hacen en torno a las tres masacres incluidas en la investigación, cometidas por paramilitares (El Salado, El Aro y La Granja, y Mapiripán), 90 se ponen en cabeza de las insurgencias armadas, es decir, un 55 %, lo cual está más allá del azar y responde a un patrón en la construcción de memoria y olvido, que termina siendo útil para el Estado y las élites en el poder. Además de lo anterior, la atribución de responsabilidad para el Estado y las Fuerzas Militares, en todos los hechos mencionados (tabla 9.2 y 9.3 y figuras 9.1 y 9.2), es de solo el 4 %, y de los paramilitares de solo el 19 %.

Tabla 9.3 Atribución de responsabilidad a hechos cometidos por paramilitares

Así pues, la forma como se construyen estas narrativas y RSHH son dispositivos que posibilitan una perspectiva victimista de memoria, una construcción de un endogrupo que se siente afectado por ese actor “agresor/ enemigo” y reclama la legitimidad de una respuesta violenta y desrresponsabilizada en su contra. Al punto que pareciera que la confrontación armada fuera el asunto de un solo actor, contra el cual, lo único que han hecho, el Estado y las élites en el poder, es defenderse, lo que es consistente con la narrativa de estos mismos sectores de la sociedad que no reconocen la existencia del conflicto armado en Colombia, que lo niegan y plantean la tesis de “una amenaza terrorista” contra la sociedad y contra el Estado por actores perversos que no tienen otro objetivo más allá que su propio lucro y la obtención del poder; tesis desde la cual se permite cualquier acción en su contra, pues está enmarcada en la “legítima defensa”, base ideológica para también justificar el andamiaje del paramilitarismo.

En los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas (FFAA), incluidas en esta investigación, tiene lugar un dramático patrón de olvido en el que los participantes mantienen la atribución errónea a las guerrillas (principalmente las FARC-EP). En esta línea, se resalta que la responsabilidad atribuida en estos hechos a las FFAA es considerablemente insignificante en comparación con la sumatoria de las insurgencias, e incluso con los paramilitares.

En la tabla 9.4 se muestra que, de las 216 atribuciones de responsabilidad por los cuatro hechos, cometidos por las FFAA que fueron incluidos en esta investigación (Masacre de Alto Mira, Masacre de La Galleta, Masacre de Jamundí y asesinato de los hijos de las madres de Soacha), solo 9 se le adjudican a las FFAA, es decir el 3,4 % y 4 al Estado, es decir, el 1,8 % de todas las atribuciones. Teniendo claro que el asesinato de los hijos de las madres de Soacha se vincula con los falsos positivos, fenómeno que ha tenido mayor difusión mediática gracias a la incidencia de los familiares de las víctimas y al reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que reconoce una cifra de 6.402 víctimas (León, 2021). Por ello, sorprende que siga siendo tan baja esta atribución de responsabilidad (7 de 54 participantes, el 16,6 % para este hecho en particular). Inclusive, las tres masacres presentadas en la tabla, donde este grupo tuvo participación, no solo no se conocen, sino que tampoco se tienen dentro del registro mnémico de los participantes, como se presentó anteriormente. Una de las razones esgrimidas es que no recuerdan haberlas visto por los medios de comunicación, afirmando que no aparecen en la agenda pública. El problema estriba en que el 54 % de las atribuciones en torno a estos hechos se asignan a las guerrillas.

Tabla 9.4 Atribución de responsabilidad a hechos cometidos por las FFAA

Lo anterior sugiere que tanto las FFAA como el Estado no son reconocidos ipso facto por estos participantes como un actor dentro del conflicto armado colombiano, lo que da cuenta de una visión parcial de la responsabilidad de las partes frente a los hechos y causas asociadas a este, donde pareciera que no solo hay actores “más responsables” o “más malos” que otros, sino también “vidas que valen más que otras” (Villa et al., 2019). Cuando la muerte de algunas víctimas supone más importancia que la muerte de otras, no solo se les otorga más humanidad a algunas personas o grupos, sino también a su sufrimiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para Farr (1983) , las representaciones sociales emergen cuando los sujetos hablan o discuten al respecto de los objetos de estas, al mismo tiempo que se entretejen intereses específicos en temas o hechos particulares por parte de quienes tienen el control de las narrativas históricas y de los medios de comunicación, los cuales difunden contenidos asociados, generando así una recordación de ciertos elementos que luego los sujetos asumirán en el proceso de consolidar la representación. En la misma línea, las representaciones sociales son también una estrategia para adquirir conocimiento que normalmente están mediadas por el flujo de información que se tiene en los medios de comunicación, que se convierten en un catalizador para las mismas.

En este sentido, es posible mencionar que las RSHH del conflicto armado, construidas por los participantes, están marcadas por informaciones direccionadas tanto a exaltar hechos específicos (que se fabrican como emblemáticos) como a la consolidación de “grandes culpables” (como es el caso de las guerrillas o las FARC-EP), lo que posibilita que se den prácticas de olvidos y silencios sobre lo que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pareciera entonces que los vacíos en el recuerdo que atraviesan las representaciones construidas están sujetos a una política del olvido, cuya presencia hace necesaria una importante pregunta ética por los intereses que la promueven (Lira, 2004).

Que se consoliden estos dispositivos de olvido se explica teniendo en cuenta que para Páez (1987) , las representaciones sociales tienen varias funciones en la vida de los sujetos, por ejemplo:

-

Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico, o sea descontextualizar algunos rasgos de este discurso.

-

Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y objetivando los conceptos del discurso ideológico.

-

Construir un “minimodelo” o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno, a partir del discurso ideológico.

-

El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole sentido y procura una guía operacional para la vida social, la resolución de los problemas y conflictos (pp. 316-317).

En este sentido, podríamos decir que en nuestro país se fabrican RSHH a partir de relatos, imágenes y narrativas que se reproducen en medios de comunicación, la retórica política, conversaciones cotidianas y otros escenarios, realizando énfasis en traumas elegidos y la construcción de un “enemigo absoluto” (Angarita et al., 2015; Gallo et al., 2018; Palma, 2018), que sirven de anclaje para el silencio y olvido de aquellas narrativas que permitirían reconocer las responsabilidades de otros actores del conflicto armado, afines al poder y al orden social establecido. De igual forma, el fijar “responsables” traerá como consecuencia la emergencia de prácticas asociadas al sesgo emocional y discursivo planteado por narrativas como las que se mencionaron durante el texto: “delincuente” o “terrorista”, ese otro que no merece nada más que el castigo y la muerte (Velásquez et al., 2022; Villa et al., 2020).

Otra particularidad de estas representaciones sociales es el hecho de que emergen en momentos de crisis y conflictos, al mismo tiempo que sir- ven para procesar eventos complejos y dolorosos, posibilitando justificaciones para la reacción de los sujetos y, también, para diferenciar características de unos y otros grupos, aportando elementos para posicionarse identitaria- mente (Moscovici, 1961; Páez, 1987; Quiceno, 2019), lo que explica muchas de las posturas inflexibles que encontramos en los ciudadanos que han participado en el contexto de esta y otras investigaciones similares (Villa et al., 2021ª; 2021b).

Al mismo tiempo, posibilita la consolidación del olvido de hechos, actores e información asociada a actores que están del otro lado en el marco del conflicto armado, posibilitando una única narrativa que construye memorias que generan impunidad, pues al menos en el plano simbólico exaltan la responsabilidad exclusiva de las guerrillas, borrando la de los demás actores, particularmente las Fuerzas Militares, los paramilitares y el Estado colombiano, cuyas acciones quedan encubiertas sobre un manto de olvido, mientras las personas acuden a la imagen de ese “enemigo absoluto” (en este caso las guerrillas) como único responsable de la violencia (Velásquez et al., 2022; Villa, 2019; Villa y Barrera, 2021; Villa et al., 2020).

De esta manera, se generan representaciones y narrativas maestras (Bar-Tal, 2003; Jelin, 2014), plantillas de memorias (Werscht, 2008), a manera de thémata (Nicholson, 2017; 2018), que descalifican y deslegitiman cualquier objetivo positivo de orden político, endilgan toda la posibilidad del mal y la destrucción en este grupo y bloquean la reflexión sobre el papel histórico de las élites en el poder, tanto en la violencia estructural, la desigualdad y la corrupción, como en el mismo conflicto armado (Villa y Barrera, 2017; 2021), puesto que ponen a su servicio la fuerza legal del Estado, las FFAA y se han servido del proyecto paramilitar. Estos actores, a pesar de las cifras y los hechos, no son considerados por los participantes, ni siquiera de cerca, como igual de responsables a la insurgencia; por el contrario, son minimizados, tanto en el reconocimiento de los hechos que ejecutaron como en las responsabilidades que se les atribuyen.

La violencia ejercida por las FFAA, e incluso por los paramilitares, pasa entonces a la historia como una medida represiva necesaria para “la salvación de la patria” (Lira, 2004), bajo figuras “heroicas” de las que no se menciona en mayor medida el “lado oscuro”. Se trata de un olvido conveniente, que eleva a “héroes salvadores” a quienes se les confiere licencia para la atrocidad, siempre y cuando sea a nombre de “nuestra seguridad”. De este modo, se va constituyendo una representación social sobre un único culpable, “enemigo absoluto”, basada en la identificación con las narrativas de ese grupo salvador (Bar-Tal y Halperin, 2014; Nasie et al., 2014) y con las formas en las que este reproduce su versión de forma reiterativa y “educativa” en la retórica política, los medios de comunicación y las redes sociales (Villa et al., 2020). Lo que legitima en la sociedad civil una versión securitaria del Estado, en contravía con el Estado social de derecho, base de la Constitución de 1991.

De hecho, la construcción de las FARC como enemigo absoluto podría estar en la base de la oposición de una parte importante de la sociedad colombiana a una negociación política del conflicto armado con dicho actor (Barrera y Villa, 2018; Bar-Tal, 2013; 2019; Gallo et al., 2018; Palma, 2018; Villa et al., 2020), lo que afectó en el pasado inmediato el plebiscito por la paz y la victoria del “No”. Por lo tanto, preguntarle a un pueblo, a una sociedad que ha construido estas representaciones sociales de los hechos históricos con una ausencia de narrativas y un olvido conveniente que no permite ver la violencia y el daño producido por las contrapartes, mientras se magnifican las acciones del “agresor/enemigo”, por la aprobación de unos acuerdos en el marco de una negociación política del conflicto, fue cuando menos ingenuo, superfluo y contraproducente. Mucho más cuando quien ha preguntado ha hecho parte de los actores que contribuyeron a la construcción de dichas representaciones, narrativas, silencios y olvidos.

El resultado fue evidente en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, donde además de la propaganda emocional, las fake news y las demás estrategias de la campaña del “No” subyacían estos recuerdos, pero también estas ausencias del recuerdo, estos olvidos, estos silencios, estas representaciones sin imagen, sin referente y sin responsable. Pero también en el presente, en la medida en que la deficiente implementación de los acuerdos y su incumplimiento no es objeto de rechazo nacional (salvo algunos sectores), sino que este estado de cosas se desenvuelve entre la indiferencia y el apoyo de sectores sociales afines al Gobierno.

Por ello, y en paralelo, la narrativa en torno al “heroísmo” de la Fuerza Pública y el subyacente olvido de su responsabilidad terminó primando en la sociedad colombiana, generando un escenario de desconocimiento de las víctimas producidas por el Estado y sus Fuerzas Militares y de impunidad en relación con las víctimas del paramilitarismo, que resulta complejo revertir y es coadyuvado por el silencio de los medios de comunicación (Villa y Barrera, 2021; Villa et al., 2020). Este olvido conveniente, que encubre las responsabilidades de ciertos actores funcionales a los intereses del statu quo, termina obstaculizando la posibilidad de comprender en realidad las dinámicas del conflicto armado, sus causas estructurantes y sus posibilidades de transformación.

El olvido conveniente instalado, ligado a narrativas y RSHH hegemónicas fijadas y cristalizadas en la memoria colectiva que dan cuenta de un uso literal (Todorov, 1995) de esta, ha sido útil para el mantenimiento del conflicto, la reproducción de la violencia después de múltiples acuerdos y negociaciones de paz fallidas, y, por lo tanto, ha contribuido a las barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Así pues, si se analiza este patrón desde la Masacre de las Bananeras, pasando por el Frente Nacional y El Bogotazo, y retomando una serie de hechos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, como las masacres, los atentados terroristas y secuestros, pareciera que el responsable mayoritario de la prehistoria, la historia y casi la poshistoria del conflicto armado colombiano son las insurgencias armadas, principalmente las FARC, tal como se viene repitiendo en la actualidad en discursos políticos (desde el gobierno de Iván Duque, 2018-2022 y las élites en el poder) y mediáticos, en relación con la reactivación de la violencia generalizada en buena parte del país, que se sigue atribuyendo mayoritariamente a estos grupos (disidencias de las FARC y el ELN), nuevamente dejando por fuera de los repertorios narrativos el paramilitarismo y las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

Para Moscovici (1961) , las representaciones sociales surgen y se transforman cuando los sujetos discuten sobre el tema representado, es allí en donde es posible incluir nueva información que reposicione a los sujetos y modifique sus actitudes y prácticas; por ende, es importante continuar los procesos de investigación y la divulgación de resultados que ayuden a generar nueva información sobre hechos y culpables, que permitan realizar una transformación de estas representaciones sociales asociadas a un único culpable y que rompan la práctica servil del olvido.

Se trata de un entorno de manipulación a favor de los intereses del poder dominante que mantienen intacto aún, desconociendo la firma del Acuerdo de Paz. Es por ello por lo que para el movimiento social, étnico y popular, se hace urgente disputar esa construcción de verdad, rescatar relatos propios e identificar significados que se imponen desde la hegemonía. Entonces, como una apuesta política, ética y de sentido, se debe avanzar en la configuración de un entramado comunicativo más allá del mero ejercicio de denuncia y opinión, y debe configurarse como un entramado que entrelace la investigación, la formación, la movilización, configurar escenarios para construir matrices mediáticas liberadoras, orientadas a la construcción y difusión de conocimiento propio, desde y para las clases empobrecidas y subordinadas.

Es urgente que se deje de lado la comunicación reactiva, que responde a las dinámicas impuestas desde los centros de poder y, por el contrario, iniciemos a pensar la comunicación como un espacio desde el que se consolida el poder, ya que mientras no abordemos esta confrontación continuaremos siendo fichas de un tablero que nos es ajeno. En esta línea, la comunicación popular debe incluir una proyección que incluya todos los elementos aquí mencionados y, además, introduzca nuevas categorías y estrategias que surjan desde el campo popular como una propuesta comunicativa propia.

Se requiere de una acción coordinada para construir y sostener redes populares de comunicación que reproduzcan e incidan en sectores marginados y oprimidos, ganando sentidos y miradas, vinculando las diversas visiones, espiritualidades y alternativas de construcción de país que conforman esta diversidad territorial en constante conflicto.