En 1620, Francis Bacon publicó un manifiesto titulado Novum

Organum. En él razonaba que “Saber es poder”

(Harari, 2014, p. 288)

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la ciudadanía y su proceso de civilización en el

Estado Social de Derecho, se habla de convenios, regulación e institucionalización,

es decir, de instituciones públicas, derecho público y derecho

público internacional; con esto surgen algunas preguntas fundamentales:

¿cómo aparecieron?, ¿eso existe?, ¿por qué es de desconocimiento general?,

¿por qué, en pleno siglo xxi, aún no se ha masificado tales tópicos en la sociedad

de forma universal? Para responderlas no hay que ir muy lejos, pues

Colombia sirve como respuesta.

Para entender el párrafo anterior, es necesario hacer una radiografía

general de Colombia que nos permitirá analizar las particularidades de estas

preguntas. Dos fuentes serán referenciadas para el desarrollo del texto, la

primera es el referendo del 2003 conocida como La ciudadana Maria del

Carmen Reyes y la segunda las votaciones presidenciales del 2018 realizadas

por celag, dichas fuentes servirán para analizar el contexto colombiano

con la hipótesis que los ciudadanos tienen desconocimiento de los mecanismos

de participación y por consiguiente de las instituciones públicas como

del derecho público; ya que los mecanismos de votación y referendo son

los más visibles y generales en el desarrollo del Estado Social de Derecho

colombiano.

Como primer panorama se encuentra, en el 2003, el ejemplo de María

Carmen, un arquetipo general colombiano que no solo se ve en la ruralidad,

sino también en lo urbano. Carlos Gaviria (2003) hace una descripción sobre

la ignorancia —desinformación— que vive María Carmen en su día a día:

María del Carmen Reyes, que demoró treinta y cinco minutos votando

el Referendo. No tiene televisión, no lee prensa, no tiene tiempo

ni ganas de concurrir a convites de adoctrinamiento político, no cree

que quienes la gobiernan puedan utilizarla o engañarla, concurre a las

urnas y se enfrenta sola, sorprendida y angustiada, con las preguntas

del Referendo. Solo la asisten su buena voluntad y su conciencia incontaminada.

Sale del cubículo extenuada y al preguntársele por qué

tardó allí tanto tiempo, responde: estaba tratando de entender, pero

fue muy poco lo que conseguí (p. 1).

Es importante mencionar el artículo periodístico de Gaviria a la par

que El contrato social de Rousseau como fuentes sólidas hacia la construcción

de la democracia y sus principios regidores para que esta funcione;

dichos principios son la decisión y el interés de las relaciones recíprocas

(Estado-ciudadanía) que permiten conciliar un principio implícito y necesario,

el de la cultura ciudadana, esa de reconocer los intereses regidores, sus

mecanismos e instituciones que los representan y que reflejan las realidades

de una sociedad.

En el texto de Gaviria se pueden observar unas inquietudes implícitas,

es decir, hay unas realidades que deben ser reconocidas para analizar

la construcción y la validación de estas instituciones y mecanismos; por lo

tanto, se mencionan dos aspectos: el primero, la coacción de la decisión de

forma directa e indirecta, y el segundo, y el más importante, la desinformación

latente y el analfabetismo político e histórico que, a su vez, es agravado

por las condiciones materiales de los colombianos en el tópico de la

configuración (Estado-Nación), sistema político, como regidores de la vida

ciudadana. Estos aspectos se profundizarán más adelante.

En ese orden de ideas, el texto enunciado se ve fortalecido con un estudio

del 2018, quince años después de la escritura de “La ciudadana María

del Carmen Reyes” (Gaviria, 2003), que, aunque no tenga orígenes iguales

—valga la aclaración—, cuenta con circunstancias similares.

En el estudio hecho por Navarro y Fierro (2018), se realizó una encuesta

sobre las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia, por ende,

del sistema electoral, a un grupo significativo de personas de todos los estratos

socioeconómicos. La discusión estuvo dirigida a los rumores, los juicios

de valor, la economía, las políticas discursivas y los personajes; sin embargo,

no se orientó hacia las instituciones públicas.

Incluso, los encuestadores se vieron obligados a insertar en la discusión,

de forma explícita, la importancia de la votación para poder elaborar

las preguntas pertinentes de la encuesta, ya que las personas no iban al punto

que apremiaba en el 2018, que era el ejercicio de “elegir y ser elegido”, encargado

por la institución del Centro Nacional Electoral (cne). Como resultado,

afirmaron y determinaron que “cualquier conclusión posterior de este

estudio cualitativo debe ser analizada a la luz de la premisa del desinterés

y desinformación sobre las elecciones” (Navarro y Fierro, 2018, p. 1). ¿Por

qué se exponen el artículo y la encuesta?

Para la inquietud anterior se expresó una razón relevante: el desconocimiento,

la desinformación y la coacción directa e indirecta de los ciudadanos

a la hora de reconocer las instituciones públicas, el derecho público y el

derecho público internacional como regidores de la cotidianidad. Pues al no

aceptar al sistema electoral se puede extrapolar que la situación de las tres

instancias mencionadas, que son menos populares, no es de interés general

y, por ende, son relegadas al olvido. ¿Pero este análisis solo basta con la

óptica del desinterés? La respuesta es no, ya que para llegar al fenómeno no

se puede asumir como espontáneo, por el contrario, es un hecho que históricamente

se ha elaborado y construido.

Para desarrollar tal idea, se iniciará con un desliz técnico, ya que la

pedagogía indica hacerlo, pues el objetivo del trabajo es generar inquietud

para traducir la ciencia a la gente, en este caso, las instituciones y el derecho

público.

Cuando se lee acerca de la dialéctica materialista (Stalin, 1977), se

puede asumir una postura de contradicciones sobre la construcción del conocimiento

con base en lo tangible (materia)1 que, a su vez, se transforma en

intangible por la conciencia transformadora de su alrededor; cuando se hace

tal aproximación, se debe enfocar la configuración social como un andamiaje

de aspectos históricos que se viven por y con las condiciones materiales

del sujeto y su entorno.

Ahora bien, el ser humano, cuando inicia su tránsito a la juventud y

posterior a ella a la adultez (se va convirtiendo en ciudadano), emprende

y construye una conciencia con base en las experiencias que este tiene en

su espacio-tiempo, por la interacción de actores/agentes/entornos tangibles

o intangibles. Este fenómeno lo podemos denominar construcción de

conocimiento.

La importancia de entender este fenómeno de construcción de conocimiento

es observar y analizar este proceso en las configuraciones sociales:

pues se parte del que el individuo es un sujeto natural y artificial que se da

por la sociedad y la sociedad de esté, por ende, se comprende que de este

proceso circular de materia y conciencia esté concede en una conciencia colectiva.

Conciencia que se desarrolla por medio de interacciones del entorno

interno y externo. Evolucionando y transformando esa conciencia debido a

las relaciones y los comportamientos a la necesidad individual o colectiva.

El desarrollo conceptual de la conciencia que se propone en cuestión

de la dialéctica materialista se debe dar bajo la luz del proceso histórico y

contextos sociales, políticos, económicos, entre otros. Por eso, el esbozo del

feudalismo hasta la modernidad es menester en este texto para comprender

el panorama de Colombia en cuestión de dependencia y relaciones para la

construcción del arquetipo colombiano.

Cuando el feudalismo cae se inician nuevas configuraciones en el

globo terráqueo occidental; al transcurrir los siglos hubo una mayor influencia,

en el siglo XIX y XX, sobre las configuraciones sociales (unas demócratas

[Estados Unidos], otras republicanas, desde la aristocracia [Francia, España,

entre otras], y, por consiguiente, en el tiempo, otras anarquistas [Comuna

de París] o socialistas [Alemania, Rusia]) que generaron una amalgama de

múltiples realidades externas que, directa e indirectamente, tuvieron injerencia

en Colombia para establecerse como Estado-Nación.

Colombia ha tenido, históricamente, profundas crisis en la construcción

de sus experiencias (identidad) y de su organización territorial, por su

origen y su desarrollo —desde su descubrimiento (1492) hasta el presente

año (2020)—, que se ha ido visibilizando con el tiempo en sus instituciones

y en su ciudadanía.

Mientras todo esto ocurría, el país se construyó en medio de conflictos

bélicos; sin embargo, dichas circunstancias no le impidieron asumir el

proyecto dirigido a la democracia, pero ¿cuál fue el resultado? La inestabilidad

en la configuración nacional, desde su inicio, en las líneas estratégicas

y fundamentales como la economía, la política, la educación y el contexto

social en orden ascendente, por cuestión de relevancia, ocasionando turbulencias

a lo largo de la historia, costándole a los habitantes su construcción

como ciudadanos. Estos sucesos se retratan en los libros Historia mínima de

Colombia (Melo, 2017) y Colombia siglo (Ocampo, 2013).

A Colombia le costó estragos en la economía, debido que para independizarse

del yugo español consiguió e incrementó las deudas, por consiguiente,

definió su dependencia monetaria con los países europeos para

conformar la Gran Colombia (1819-1831) que tuvo unas divisiones en la

modernidad denominadas Nueva Granada (1832-1861), Confederación Granadina

(1862-1863) y Estados Unidos de Colombia (1863-1886); ya entrados

en el siglo xx se identifica como República de Colombia (1886- vigente)

y adquiere deudas de gran monto con otros países (Estados Unidos, por

ejemplo) e instituciones multilaterales (el Fondo Monetario Internacional, el

Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial) que influenciaron

y determinaron la toma de decisiones en aspectos políticos hacia la configuración

del Estado-Nación, haciendo que el país no sea independiente.

Esta realidad se puede notar en El tlc recoloniza a Colombia. Acusación a

Álvaro Uribe Vélez (Robledo, 2017), en donde se analizan los Tratados de

Libre Comercio (tlc) y el desmantelamiento de la industria nacional que

generaron una gran tasa de desempleo y una derrama económica, dando

como resultado que la mayoría de los ciudadanos no puedan acceder a las

garantías mínimas, viviendo en una constante hostilidad e incapacidad para

lograr las habilidades necesarias que les permitan desempeñarse como verdaderos

ciudadanos.

Lo anterior se puede referenciar con Aristóteles (1996), quien dice:

“Allí la virtud del ciudadano, tal como la hemos explicado, debe entenderse

propia, no de todos los hombres, sino de los hombres libres, es decir, de todos

los que no necesitan trabajar para vivir” (p. 92). Aunque la referencia sea

anacrónica se puede aproximar a las necesidades mínimas del ciudadano,

ya que estos deben tener unas condiciones adecuadas para poder formarse

y desarrollar la capacidad intelectual que se da por medio de diversos elementos

y fenómenos como la alimentación, el entorno en el que se habita, la

educación, el tiempo de ocio y los recursos para poder solventar sus necesidades.

Cabe resaltar que Rousseau (2018) anunciaba un factor importante,

“que ningún ciudadano sea lo bastante opulento para poder comprar a otro y

ninguno lo bastante pobre para tener que venderse” (p. 107). Y eso se logra

garantizando los mínimos vitales para crear estructuras sólidas.

Aunque el mínimo vital se componga, inevitablemente, de aspectos

económicos, no puede ser entendido bajo una noción netamente monetaria.

No se protege solo con un ingreso económico mensual. Este debe tener la

capacidad de producir efectos reales en las condiciones de la persona, de

tal manera que no solo le garantice vivir dignamente, sino también desarrollarse como individuo en una sociedad. Esta tesis ha sido resaltada por la

Corte Constitucional en diferentes oportunidades, cuando ha sostenido que

el derecho al mínimo vital no es una garantía cuantitativa, sino cualitativa.

Eso significa que, aunque los ingresos de una persona funcionan como criterio

para analizar la vulneración del derecho, su protección va mucho más

allá. La Corte ha establecido que, a pesar de su estrecha relación, el salario

mínimo no es igual al mínimo vital. En efecto, existen situaciones en las que

proteger el salario mínimo de una persona no necesariamente garantiza las

condiciones básicas sin las cuales un individuo no podría vivir dignamente

(República de Colombia, 2013, p. 1).

Las normas del derecho social protegen ese mínimo vital requerido

para que las personas cuenten con las condiciones materiales que les permitan

llevar una existencia digna. Asimismo, proporcionan seguridad económica

a los grupos sociales desprotegidos y protección ante situaciones que

vulneren su dignidad, su salud, su integridad física y patrimonial, incluso su

vida (Magaña y Sosa, citados en Rosales, 2017, p. 9).

En otras palabras, el mínimo vital consiste en los requerimientos básicos

indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y su

familia, no en lo relativo a la alimentación y el vestuario, sino en lo referente

a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y el medioambiente,

es decir, en cuanto a los factores insustituibles para la preservación de una

calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias

más elementales del ser humano (República de Colombia, 1998, p. 1).

Dicho lo anterior, se percibe que en la construcción del Estado-Nación

hay un desarrollo mínimo de cultura ciudadana e identidad en los colombianos

a la hora de asumirse y configurarse como ciudadanos, ya que no

tienen garantías (aunque en casos específicos no reclaman las garantías por

falta de reciprocidad en la ley o desinterés). El objeto de esto no es satanizar

las relaciones internacionales y el derecho internacional público, sino permitir

la crítica a estas instituciones que deben tener un deber, ser cooperativas

y solidarias con los países en desigualdad de condiciones, ya que, de lo

contrario, incurren en un interés netamente nacional a su beneficio único, en

el deterioro, el empobrecimiento y el estancamiento del otro.

Sin embargo, el detalle primordial es mostrar, grosso modo, la importancia

que debe tener la configuración social como elemento dinamizador

hacia el conocimiento de las instituciones públicas, el derecho público y el

derecho internacional público para determinar el porqué de las cosas y qué

está bien o mal para el desarrollo del país y sus realidades.

Y es que, en temas políticos, Colombia, por su dependencia internacional

económica y por sus decisiones, fue adquiriendo saberes externos

que le costaron no desarrollar los intereses y los saberes nacionales bajo las

realidades propias del territorio y de sus regiones;2 adicionando que las divisiones

ideológicas y religiosas interiorizadas por la Corona española y el catolicismo

asumieron una conducta hostil ante los ciudadanos; esta conducta,

posteriormente, daría pie a una gran división: los grandes terratenientes, los

comerciantes y los campesinos, que serán un grupo significativo para las

nuevas reformas de la época. Por otro lado, los religiosos, los ricos (terratenientes

y comerciantes) y la clase media, entre otros, se categorizaron entre

liberales y conservadores, respectivamente, emprendiendo guerras internas

y fracturas institucionales que impidieron que se diera un proyecto de país

para dar paso a un proyecto de intereses particulares.

El efecto producido fue que Colombia tenga diez constituciones desde

1811 a 1991 (“Curiosidades de las constituciones colombianas”, 2009),

mientras que países más estables del hemisferio americano, como Estados

Unidos, solo tengan una desde su conformación. En pocas palabras, no hay

una estabilidad en la configuración política en Colombia y, por consiguiente,

de las instituciones públicas y del derecho público, ya que no se han

sostenido en el tiempo de forma constante y progresiva.

Ocampo (2016) narra que la educación en el hemisferio sur, desde sus

inicios, fue apartada de la realidad y de las necesidades del territorio; luego

fue minimizada por aspectos ideológicos y religiosos, alejándose del desarrollo

nacional y de las competencias de la época, dejando a Colombia sin

insumos técnicos y científicos para su avance y para el desarrollo de las instituciones,

de los aparatos productivos y de la construcción de ciudadanos.

En temas sociales, la economía, la política y la educación han influido

en la cotidianidad y han interferido en la construcción individual, siendo esta

última pobre en insumos y mecanismos institucionales que, a su vez, delimitan

y minimizan al individuo en lo organizacional, ya que no hay confianza y

legitimidad entre unos y otros debido a esas realidades estratégicas tan débiles

y en constante crisis; además, la guerra también ha creado una desconexión

con los territorios de Colombia disminuyendo la oferta y la credibilidad institucional.

La prueba de esto es que se pueden observar los métodos cuantitativos

y cualitativos de la educación en Colombia con base en las pruebas pisa,

pues el país ocupó los niveles más bajos del mundo (“Colombia, con la peor

nota de la Ocde en pruebas pisa”, 2019), confirmando que los que tienen un

promedio mayor son los países más desarrollados y pacíficos.

¿Por qué la importancia de lo mencionado anteriormente? Porque es

necesario entender que estos temas son constructores de ciudadanía, los cuales

pueden ser impulsores o limitadores de opciones y variantes en la vida de las

personas y, en consecuencia, de las decisiones del país. Esto se puede comprobar

en una fórmula o ecuación infinitesimal en donde todas estas variantes

dan un resultado positivo o negativo, en este caso, es negativo, ya que por números

y política comparada se puede demostrar que Colombia tiene grandes

falencias, como lo expusimos anteriormente, para entender la generalidad y el

poder de construir y desarrollar las particularidades de las preguntas.

La síntesis de esto es que la realidad en Colombia es compatible con

el arquetipo de María Carmen, una ciudadana que tiene carencia en educación,

en saberes económicos y políticos y que habita una sociedad paupérrima

que no es capaz de organizarse para poder configurar la estructura estatal

como es la democracia representativa y así poder desarrollar las instituciones

públicas, el derecho público y el derecho internacional público.

Ya es claro que hay un arquetipo colombiano que sirve de inicio para

generar la inquietud de por qué asuntos tan importantes como las instituciones

públicas, el derecho público y el derecho internacional son desconocidos.

Se sabe que las estructuras no son espontáneas, por el contrario, son una

construcción que se da en el tiempo para un fin en concreto (más adelante se

expondrá), por eso es importante que de la mano de las instituciones evolucionen

y se desarrollen los ciudadanos; por lo tanto, el ciudadano, para la construcción

de Estado, debe saber que el conocimiento es un pilar fundamental,

y para lograr tal fin, las instituciones deben promover y garantizar un sano

desarrollo, tener unas garantías mínimas (económicas y sociales), que con el

tiempo maximizan y masifican las capacidades personales y organizativas, y un interés manifiesto, por parte de los ciudadanos, hacia las instituciones para

conocer la relevancia de estos mecanismos como regidores de vida y generar

una práctica constante (compromiso) para incidir en estas.

Entendiendo que dichos mecanismos están ligados al tema político,

histórico y económico, Vallés (2007) dice lo siguiente:

Nuestra opción es considerar la política como una práctica o actividad

colectiva, que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La

finalidad de esta actividad es regular los conflictos entre grupos. Y su

resultado es la adopción de decisiones que obligan —por la fuerza, si

es preciso— a los miembros de la comunidad (p. 18).

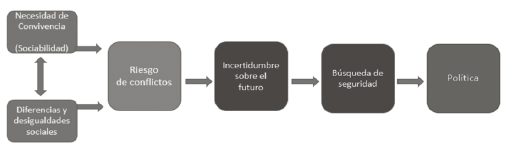

Figura 7.1 La política como garantía de integración social.

Fuente: Vallés (2007, p. 19).

Por esta necesidad, el ser humano comenzó a configurarse en las estructuras

sociales y género mecanismos de organización que le permitieron

regular, prevenir y mejorar las condiciones de vida.

Entonces, si esa es la realidad y la existencia de estos mecanismos,

¿por qué no se busca ese fin general? Ya lo explicamos anteriormente, y es

que la realidad colombiana ha dificultado la construcción del ciudadano.

Pues el arquetipo colombiano en sus condiciones materiales, mentales y de

oferta institucional no se permite pensarse en mecanismos ni leyes, sino

en el hacer diario para sobrevivir, negándoles una realidad distinta a la de

vivir en la esperanza de cada cuatro años en los temas electorales del poder

ejecutivo. Sin entender que la institución y el derecho público son organismos

estatales de reglas/pactos/convenios que existen para conservarse en el

tiempo, permitiendo construir programas o proyectos para el mejoramiento

de los ciudadanos en función de planificar su vida.

Para entender dicha afirmación, se debe profundizar en el concepto de

Estado, el cual se ha intentado definir por muchos, en este caso “el Estado

se entiende como la condición del derecho. El derecho, a su vez, es definido

por Kant como el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno

puede ser compatible con el arbitrio de los otros según una ley general de

libertad” (Abellán, 2008, p. 24).

Con esto se demuestra que el Estado de naturaleza, como es concebido

en Hobbes, en la modernidad no debe aplicarse, ya que hay motivos

como la razón, el comercio, las guerras, entre otros procesos que ha evolucionado

en el tiempo de la humanidad como un proceso de aprendizaje y

consigo la regulación de estos para que exista paz y mejor calidad de vida,

por ende, se configuran mecanismos para que se pueda llegar a esos fines.

Pues el estado de paz es únicamente el estado de lo mío y lo tuyo en

una multitud de hombres vecinos entre sí, asegurado bajo leyes que, por

consiguiente, están reunidas en una constitución, cuya regla no tiene que ser

tomada de la experiencia de los que hasta la fecha se han encontrado mejor

con ellas, como una norma para otros, sino tomada por la razón a priori del

ideal de una unión jurídica de los hombres bajo leyes públicas en general

(Kant, citado en Truyol, 2008, p. 17).

Por ejemplo, Colombia, con la constitución de 1991 y la creación del

Estado Social de Derecho, hizo lo que Kant (citado en Truyol, 2008) intuyó

en su momento:

La validez de estos derechos innatos, inalienables, que pertenecen al

ser humano, queda confirmada y elevada por el principio de las relaciones

jurídicas del hombre mismo con entidades más altas (cuando

se las representa), al representarse a sí mismo, por esos mismos principios,

como un ciudadano de un mundo suprasensible (p. 16),

ya que, si no se generan, “la servidumbre es la muerte de la persona

y, sin embargo, es la vida del animal” (Kant, citado en Abellán, 2008, p. 28).

Asunto al que todo ciudadano no quiere llegar y, por ende, busca el

estado más puro de la naturaleza en donde “nadie puede obligarme a ser

feliz de una cierta manera [...]; cada uno, por el contrario, debe poder buscar

su felicidad por el camino que le parece bueno” (Abellán, 2008, p. 28). En el

terreno estrictamente político, la libertad significa la “capacidad de obedecer

solo a las leyes que he consentido” (Abellán, 2008, p. 28), porque, de lo

contrario, no se habla de ciudadano, sino de súbdito.

Para garantizar dicha situación, los mecanismos son necesarios, pues

“la pregunta por los fines del Estado adquiere lógicamente una nueva respuesta,

con la que Kant establece una ruptura con la tradición” (Abellán,

2008, p. 25), ya que

había entendido la política, junto a la moral y a la economía, como

partes de la filosofía práctica. Estas tres disciplinas tienen en común

su preocupación por la vida del hombre: cómo debe vivir y qué condiciones

deben darse para que pueda vivir. La categoría central de

esa filosofía práctica era la virtud, el bene et honeste vivere (Abellán,

2008, p. 25).

MECANISMOS: INSTITUCIÓN PÚBLICA, DERECHO PÚBLICO

Y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Cuando se piensa en lo anterior, y se hace la radiografía general de

la realidad colombiana, se entiende que al existir todos estos insumos expuestos

se pueden mitigar las falencias y mejorar la vida de los colombianos

utilizando y conociendo los mecanismos que se desarrollan en el texto, sin

embargo, una pregunto problematizadora es ¿por qué las personas hablan de

otros temas y no de estos mecanismos?

Se puede partir del arquetipo María Carmen, que en resumen tiene

dos aspectos: 1) la coacción de su voluntad de forma directa e indirecta por

su entorno y la construcción de ciudadanía que propone el territorio llamado

Colombia, 2) y el desinterés intrínseco por desconocimiento o falta de acercamiento

al área.

Entonces, es importante situarse en la educación, ya que un ciudadano

no nace, se construye. No se puede tratar de súbdito o cosa, porque ahí

se desvirtúa la naturaleza de dicho Estado. Para ello, Gaviria (2015), en su

conferencia del 11 de marzo en el Gimnasio Moderno, en Bogotá, decía: “A

las personas no hay que tratarlas como masas amorfas que no inciden en la

población, al contrario, hay que enseñarlas a vivir en libertad, y eso es enseñarles

a decidir para y por la población”.

Lo anterior se desarrolla plenamente en el Estado Social de Derecho

por medio de su configuración como democracia representativa, en donde

la mayoría de la ciudadanía decide y el Estado debe asumir y garantizar los

derechos a todos/as los/as colombianos/as, inclusive si estos son pertenecientes

a las minorías.

Entonces, ¿cuál es el objetivo último de la política?, ¿asegurar la libertad

o garantizar la vida? La teoría política se ha planteado a menudo

este dilema. Si se entiende que le corresponde asegurar la libertad, no podrá

hablarse de la existencia de política en sociedades sometidas al despotismo

de un tirano antiguo o de un dictador contemporáneo: el despotismo no sería

compatible con la política si se admite que su dominio se funda en la eliminación

de las libertades. En cambio, si se admite que la comunidad pretende

darse condiciones mínimas para evitar su desintegración —y con ello salvaguardar

su existencia—, la política se da tanto en sistemas autoritarios como

en regímenes democráticos (Vallés, 2007, p. 21).

¿Qué quiere decir? Dependiendo del horizonte que se tenga, se construyen

y se edifican las instituciones públicas y, por lo tanto, sus reglas.

El mundo está evocando a la democracia, sentenciaba Rousseau

(2018), y Kant, en su libro Sobre la paz perpetua (2008), decía: “lo que se

tenga que demorar se hará”. En ese sentido, es importante asumir la Ilustración

como esa época continua de construcción a la razón, dando sentido

a iluminar (mostrar el camino por medio del razonamiento) a las personas

para encarar, reconocer y participar de las estructuras y las instituciones para

transformar las realidades; ya que

las instituciones públicas constituyen el conjunto de principios, conocimientos

y métodos que nos capacitan idóneamente para lograr

la comprensión, simpatía y apoyo del público hacia nuestra organización.

Involucra la creación y el mantenimiento de relaciones sanas

y productivas con públicos determinados con el fin de estimularlos

o influenciarlos a que juzguen favorablemente a una organización,

la respeten y le presten apoyo en los momentos de prueba y confusión,

ejemplos de estas son: establecimiento, empresa o persona

moral fundada con aspiraciones de permanencia cuyos intereses son

independientes de los de las personas físicas que la integran, esta es la

definición de institución, y pública significa que es de todos y para todos

y pagada por todos. Un ejemplo de ello son los colegios públicos,

institutos, escuelas infantiles, residencias, hospitales, ministerios, delegaciones,

universidades. Se crean para el servicio público, para el

fomento cultural, educativo, para beneficiar al pueblo principalmente

en aspectos como el de la salud, la seguridad, la capacitación, la legalidad,

el orden, etc. Pero la realidad demuestra que se han corrompido

quienes dirigen las instituciones y se valen de ellas para enriquecerse,

tener poder y mantenerse posicionados (Ruiz, s. f.).

Estas son funciones del derecho público y del derecho internacional

público; el primero de forma nacional y el segundo entre países (naciones)

para poder regular, posicionar, mitigar, prevenir, limitar o impulsar las acciones

y las relaciones entre la población nacional y las poblaciones internacionales.

Pero ¿qué es el derecho público? “Es una parte de los ordenamientos

jurídicos cuyas normas atañen al poder público y sus relaciones con los individuos,

las organizaciones y consigo mismos, siempre que este se ejerza

como representación de los intereses del Estado” (Raffino, 2020, p. 1).

El derecho público, como se menciona, es una instancia y herramienta

humana que se construye y se configura en el tiempo mientras evolucionan

las organizaciones sociales que lo involucran, que son de forma consuetudinaria

o positiva y que se analizan con base en dos corrientes —que van de la

escala nacional-internacional y viceversa—: el monismo y el dualismo. Para

entender tal situación, se tiene que ir a la escala del derecho internacional

público; esto significa que el derecho internacional público se encarga de

estudiar y establecer normas para regular la acción de los Estados y los organismos

internacionales, con el propósito de favorecer la cooperación y la

negociación como garantías para la paz. Se trata así de una rama del derecho

que brinda ordenamiento jurídico a la comunidad internacional.

En ese sentido, la forma de reconocer el derecho público internacional

es haciéndolo participe de la realidad nacional, por ende, debe ser ayudado

y estimulado desde la academia y desde las universidades para que

los ciudadanos aprendan y tengan en su cotidianidad las herramientas y los

conocimientos que les permitan legitimar, validar, participar y generar estos

mecanismos para el desarrollo del país, y que sean realmente universales

para las poblaciones.

¿Cuáles son estos mecanismos?

Los mecanismos son herramientas de un andamiaje que permite dar

funciones precisas sobre un objetivo al que se quiere llegar o lograr. En ese

sentido, los mecanismos de las instituciones públicas, del derecho público y

del derecho internacional público son los siguientes:

En Colombia se inicia desde la estructura del Estado. Esta estructura

es dualista, ya que sus intereses son internacionalistas más que nacionales,

en la medida en que los tratados de libre comercio y sus pactos son parte

importante para regular sus funciones.

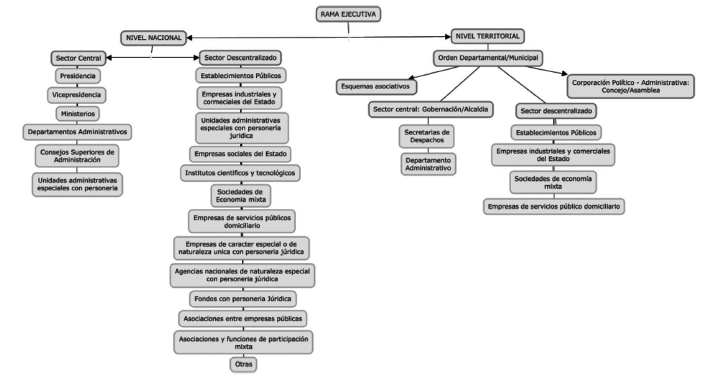

Para entender esto, vamos a mostrar una serie de mapas conceptuales

sobre la estructura colombiana y luego nos vamos a lo internacional.

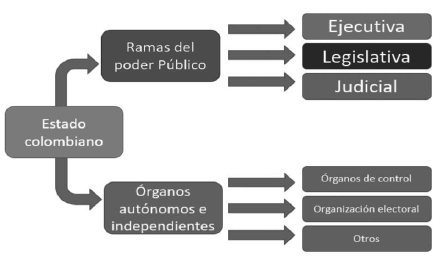

En la figura 7.2 se detalla la estructura macro del Estado colombiano

(instituciones, organizaciones, entre otras):

Figura 7.2 Estado colombiano

Fuente: ESAP (2020, p. 5).

La figura anterior representa la forma organizativa que tiene el Estado

a la hora de dividir los poderes para prevenir y mejorar el rendimientos de

estos en la ejecución, la legislación, la judicialización, la votación o el control

sobre estos, los cuales deben guardar autonomía uno de otros, para así

conseguir el debido proceso y conservar la funcionalidad que se le ha dado

en cada una.

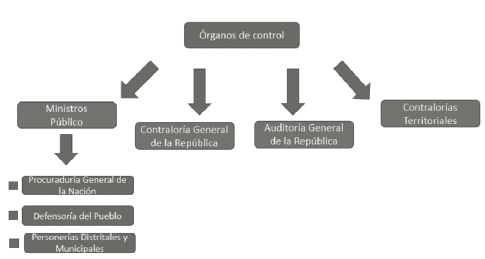

En la figura 7.3 se pueden ver los órganos de control y sus divisiones:

Figura 7.3 Órganos de control

Fuente: ESAP (2020, p. 6).

Los órganos de control son independientes a las divisiones del poder,

y tienen tareas claras como instituciones, las cuales son: velar por los derechos

consagrados en la constitución política y los convenios, y hacer veeduría,

control y denuncia en caso de que se incurra en una falta o corrupción en

las ramas del poder o en la cotidianidad.

Las tres ramas del poder a las que nos referimos se detallan a continuación.

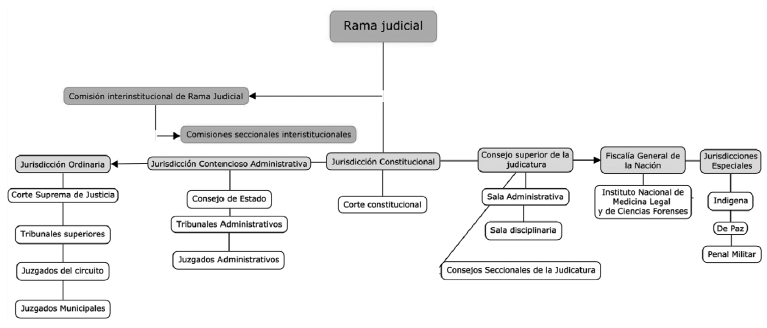

La figura 7.4 hace referencia a la rama judicial.

Figura 7.4 Órganos de control

Fuente: ESAP (2020, p. 14).

Esta es una rama del poder, que es la jurídica, y es la encargada de hacer

valer y regir las leyes consagradas en la Constitución y el Código Civil.

Es decir, en caso de incurrir en falta o corrupción se encarga de establecer el

castigo, que es el proceso de judicialización.

La rama ejecutiva (figura 7.5) es la encargada de administrar la economía,

la política y la fuerza coercitiva del Estado, y de trazar los planes del

país en el tiempo que ha sido electo el presidente de la república, es decir,

cuatro años.

Figura 7.5 Rama ejecutiva

Fuente: ESAP (2020, p. 8).

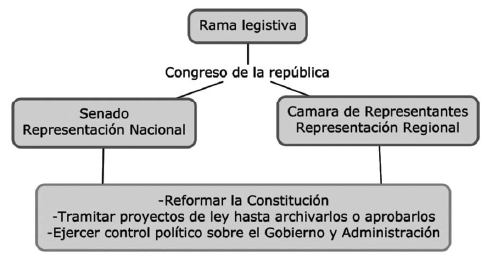

La rama legislativa (figura 7.6) es la encargada de elaborar, promover,

reformar y derogar las leyes del país; a su vez, está al frente de los proyectos,

con base en la constitución que aprueba o rechaza asuntos presidenciales

sobre el manejo de políticas.

Figura 7.6 Rama legislativa

Fuente: Quimbayo (s. f., p. 1).

Una vez que se observa la composición del Estado colombiano, con

sus mecanismos, se va al punto de que hay una información que, en ocasiones,

es incomprendida por la generalidad colombiana, es decir, una ciudadanía

no formada, ya que la reciprocidad y el desarrollo de dichos mecanismos

no son naturales a sus habitantes; en ese sentido, la composición, aunque

exista, esté informada y rija la cotidianidad, es incompresible y, por ende,

inoperativa. Ese es el reflejo de la realidad que se ha construido.

Esto no cambia en la realidad internacional, por eso, aquí la pregunta

es: ¿Cuáles son las instituciones de derecho internacional público? En la

figura 7.7 se pueden ver algunas de las más reconocidas e importantes, para

que se inicie un proceso de formación.

Figura 7.7 Las instituciones internacionales más reconocidas

Fuente: “ONU, Unicef y el Foro Económico Mundial, los más seguidos en redes sociales”

(2017).

Estas instituciones tienen influencias valiosas dentro de Colombia,

en temas económicos, sociales, políticos, educativos y ambientales. Entonces,

¿cómo incide esto en las personas?, pues si se mantiene el enfoque del

materialismo sobre las contradicciones y la construcción de conocimiento

se puede inferir que las condiciones de dependencia ocasionan que la generalidad

de la población las desconozca, ya que el interés del Estado no

es fortalecerse, sino al contrario, debilitarse. El texto de Navarro y Fierro

(2018) es un ejemplo de eso.

La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas.

La naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y

nuestros órganos; la educación de los hombres es el uso que nos enseñan

estos a hacer de este desarrollo; y lo que nuestra experiencia propia

nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos,

es la educación de las cosas (Rousseau, citado en Urrea, 2010, p. 8).

Por eso la importancia de tomar cartas en el asunto sobre cómo enseñar

estos mecanismos. Enseñar no resuelve todo, sin embargo, colabora a

que la situación mejore escalonadamente, ya que al fortalecer al ciudadano

este fortalece a las instituciones.

LA PEDAGOGÍA COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN

Y VALIDACIÓN

La pedagogía es un menester y una obligación en el asunto de reconocer

las realidades de la época y sus procesos para desarrollar un método de

enseñanza sobre la materia que se desee de forma asertiva.

Lo mismo que un arquitecto, que observa antes de levantar un gran

edificio para ver si puede soportar el peso, así el sabio legislador no comienza

por redactar buenas leyes en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo

al cual las destina es el adecuado para recibirlas (Rousseau, 2018, p. 64)

Esto es lo que se ha estado haciendo, parte de la construcción del pueblo

es generar en él un conocimiento abundante y encaminado a la democracia

para que pueda ser parte de ese gran proyecto, un territorio hecho para el

desarrollo de la democracia y la vida; en consecuencia, la pedagogía como

herramienta de construcción y validación es importante, ya que nos permite

generar una conciencia y una voluntad hacia un objetivo común.

Rousseau se propone demostrarles a los lectores que la idea de una

paz perpetua no es un pensamiento quimérico. “El filósofo ginebrino señala

que esta paz no puede lograrse sin una confederación que una a todos

los países [...] y que solucione todos los eventuales conflictos entre sus

integrantes a través de procedimientos jurídicos justos” (Castro y Elorduy,

2014, p. 41).

Pues las reglas, las normas, los convenios y los pactos tienen un objetivo

importante, regular las relaciones entre los individuos y, por consiguiente,

a las sociedades. Entendiendo que hay diversidad, pluralidad y

conflictos, las relaciones de intereses demuestran hacia dónde se quiere ir;

sin embargo, los intereses pueden ser demagógicos ya que pretenden a las

particularidades. Entonces, ¿qué exponen los procedimientos jurídicos? Lo

que exponen es la coexistencia de toda la diversidad y pluralidad, en tal

grado, que se pueda convivir con esas diferencias de forma sana en aras al

bien común.

La voluntad general puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado,

según el fin de su institución, que es el bien común [...]. El poder es

susceptible de ser transmitido, más no la voluntad [...]. Porque la voluntad

particular tiende por su naturaleza al privilegio y la voluntad

general a la igualdad (Rousseau, 2018, p. 47).

Y es que la coincidencia que demuestra Rousseau en El contrato social

es desenvolver las estructuras sociales en las voluntades, en la forma en que

se dirigen las instituciones para afirmar la importancia de la particularidad en

la generalidad, debido a que el ciudadano se somete a un ejercicio importante

de participación y reconocimiento en la institución, ya que debe vivir dicha

premisa, vivir en voluntad general. Es ahí en donde se concibe la idea de la

Ilustración, dando como fin la razón para alcanzar la máxima capacidad del ser

humano en sociedad, es allí, donde la pedagogía se vuelve elemento indispensable

y necesario para que la enseñanza del conocimiento que se desee difundir y

aplicar en una sociedad, pueda ser trasmitido y comprendido de la mejor forma.

La importancia de aplicar la pedagogía que se ha expuesto es llegar al

fin de validar y construir las instituciones y el derecho que es desconocida

por una mayoría en Colombia, permitiendo a su vez, construir una estructura

estatal coherente, precisa y operativa al bien común. Es necesario que los

ciudadanos sean sujetos de construcción, la educación en Colombia es un

ejemplo de la ineficacia y la poca operatividad, incluso, las condiciones de

los jóvenes para ingresar a la educación de calidad se dificultan al punto que

es inaccesible para la mayoría.

Coincidiendo en dos aspectos, la economía delimitó a ciertas clases para

adentrarse en su tiempo de ocio, desarrollar sus aptitudes y hacer uso de la educación

como referente deliberativo para la construcción de vida, como se puede

leer en Rousseau (2018) y luego en Kant (2008), explicando la importancia de

la razón como pilar fundamental de la obtención de intereses consecutivos a la

funcionalidad de una estructura social como la democracia y las instituciones.

Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto para que el colombiano se

transforme en un verdadero ciudadano?

Para iniciar, es necesario concebir a las instituciones y al derecho

público como organismos vivos y mecánicos que permiten dar unas reglas y

funcionalidades a las relaciones humanas; sin embargo, hay que reconocer

que la institucionalidad evoluciona en el tiempo, por ende, no es espontánea

ni sus reglas ni su funcionalidad, es por esto que se fundamenta en unos

saberes ya adquiridos por la experiencia social.

Cuando el ciudadano reconoce las instituciones y el derecho público,

se permite a su vez conocerlos y apropiarse de estos, ya que esta apropiación e

identidad hará que tengan una aceptación y progresivamente una vinculación,

generando la necesidad de ser descubiertos y requeridos por la cotidianidad,

ya que esto, implícita y explícitamente, tiene una carga positiva en mejorar el

relacionamiento entre las personas, y en una escala mayor, entre países.

En ese sentido, el Estado debe ser un amigo y mentor de cada individuo

y generar una comunicación acertada y estratégica que permita validar y

construir una ciudad que satisfaga las necesidades de la generalidad.

En la comunicación con el amigo invisible sentía yo el más dulce

goce de todas mis energías vitales. El ansia de gozar cada vez más

ese placer era tan grande, que de buen grado suprimía yo cuanto a

ese placer se oponía, y en este particular era la experiencia mi mejor

maestro el trato con el amigo invisible sentía el más dulce goce de

todas las fuerzas de mi vida (Goethe, citado en Urrea, 2010, p. 10).

Por lo tanto, si se desean construir los mecanismos se debe ser consecuente

con estos.

Pensar y obrar, obrar y pensar, es la suma de toda sabiduría, en todo

tiempo reconocida, en todo tiempo practicada, pero no por todos advertida.

Una y otra cosa ha de alternar eternamente en la vida, como

la inspiración y la expiración; debían ser inseparables como la pregunta

y la respuesta. Quien se hace una ley de lo que el genio de la

razón humana susurra secretamente al oído de cada recién nacido, es

decir, somete la acción al examen del pensar y el pensar al examen

del hacer, este no puede equivocarse nunca y, si se equivoca, encontrará

pronto el buen camino (Goethe, citado en Urrea, 2010, p. 10).

Además, como lo dijo Gaviria (2015) a las personas no hay que tratarlas

como masas amorfas que inciden en la población, por el contrario, hay

que enseñarles a vivir en libertad y eso es enseñarles a decidir. Cuando se

comienza a enseñar, a pensar y a obrar es cuando se cambia el paradigma de

las particularidades evocando las personas a ser parte de las instituciones y

los derechos.

Ya que “la guerra no es, pues, una relación de hombre a hombre, sino

una relación de Estado a Estado” (Rousseau, 2018, p. 35), se puede conformar

el estado de guerra o de paz, dependiendo de los intereses del ciudadano.

Conformar un Estado para perpetuar el poder de decidir, y que este, a

su vez, ejerza control y regulación sobre las instituciones. Para poder obrar

en dichas instancias hay que conocerlas para lograr que funcionen de forma

correcta, dando así la garantía de los deberes y derechos a cualquier persona

y país, dejando claro el estado que se busca, en este caso es el de paz.

En ese sentido, la ciencia tiene la capacidad de cambiar a la humanidad;

sin embargo, si la percepción humana no lo permite, esta de nada sirve;

de ahí debemos partir. Ya hay unos insumos que se han ido señalando para

avanzar en esa tarea, pero es importante entender que la pedagogía es parte

de esa naturaleza que percibimos externamente y que transformamos en

realidad y experiencia propia ante la relación entre las personas y el entorno.

Por esa razón, hay que llevar esa ciencia a la gente, a las personas

de a pie, para que entiendan que la política y el derecho buscan regular las

relaciones humanas, y eso coincide con sus estructuras mínimas hasta las

superestructuras. De ahí la importancia de participar en ellas y de generar

procesos evolutivos que descifren las necesidades para satisfacer las estructuras,

pues al fin y al cabo son configuraciones humanas que tienen ese fin

de dar orden a la vida, ese derecho de vivir o morir, pero ¿en qué circunstancias?

esa es la pregunta.

El estado de violencia jamás cambiaría únicamente por la naturaleza

del asunto y sin apoyarse en el arte político [...]. Como los más poderosos

no tienen ninguna razón de jugar ni los más débiles ninguna

esperanza de beneficio, es bueno para todos que renuncien a lo que

desean para asegurar lo que poseen (Rousseau, citado en Castro y

Elorduy, 2014, p. 46)

En consecuencia, la razón es la forma de generar y de edificar las

verdaderas instituciones y los derechos que comulguen las necesidades y las

funciones de los individuos y los Estados.

Un Estado no es, por supuesto, un patrimonio (patrimonium) (como

el suelo sobre el que tiene su sede). Es una sociedad de seres humanos

sobre la que nadie más que él mismo tiene que mandar y disponer.

Injertarlo artificialmente en otro Estado, a él que como un tronco tiene

sus propias raíces, significa eliminar su existencia como persona

moral y convertirlo en una cosa, contradiciendo, por tanto, la idea

del contrato originario sin el que no puede pensarse ningún derecho

sobre un pueblo [...]. Pero la razón práctica nos prohíbe acelerar este

desarrollo mediante el empleo de medios no legítimos. Dicho de otra

forma: el mero cálculo estratégico no puede cumplir la tarea de proveernos

de medios justos para alcanzar un fin moral (Castro y Elorduy,

2014, p. 55).

Y es que la construcción del Estado es una tarea constante para formar

y fortalecer a los ciudadanos, “Kant está consciente de que la aproximación

a la paz perpetua no podrá llevarse a cabo sino gradualmente. Esto

significa, entre otras cosas, que no es posible determinar de antemano el

tiempo que tomará la realización de esta tarea” (Castro y Elorduy, 2014, p.

56), cuyo ejercicio debe ser público para que sea de interés general y pueda

darse una voluntad general.

Toda pretensión jurídica debe poseer esta capacidad de ser hecha pública

y la publicidad puede, por ello, suministrar un criterio a priori

de la razón, de fácil empleo, para conocer inmediatamente, como por

un experimento de la razón pura, la falsedad (ilegalidad) de la pretensión

(pretensio iuris) en el caso de que no se dé la publicidad, ya que

resulta muy fácil reconocer si se da en un caso concreto, es decir, si

la publicidad puede ser compatible o no con los principios del agente

(aa, viii: 381) (Castro y Elorduy, 2014, p. 41).

Y es que cuando se saben hacer (se reconoce la materia u objeto),

las acciones, las estructuras y los proyectos se encaminan al éxito. Por tal

motivo, la información y la enseñanza (pedagogía) deben ser mutuas, para

que la razón se dé.

Todo esto de forma pública, ya que los contratantes, es decir, los ciudadanos,

al asumir un compromiso, su legitimidad y buena fe se da bajo

el criterio de la transparencia y su constante evolución en la difusión de lo

pactado.