INTRODUCCIÓN

El ecologista norteamericano James Garrett Hardin propuso una paradoja

denominada la tragedia de los bienes comunes, en la cual los bienes

con características de consumo rival y de no exclusión de terceros tienen

mayores posibilidades de agotarse debido a las acciones humanas. Para

este autor, no existen incentivos para que las personas cuiden los bienes

comunes, pues si no los consumen, otros los consumirán (Hardin, 1968).

Las soluciones que se han ideado para esta tragedia son la privatización

de los bienes a partir de la cual se espera que el particular se ocupe de su

cuidado, o su transformación en un bien de carácter público cuya vigilancia

y protección estará a cargo del Estado, tal es el caso de los Parques

Nacionales Naturales (PNN).

En el caso colombiano, de acuerdo con la normatividad, el Estado

es el garante de preservar los PNN, aunque históricamente la Unidad Administrativa

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,

entidad encargada de su administración y manejo, ha presentado

debilidades estructurales en ámbitos económicos, logísticos y técnicos, lo

que incluye una cantidad insfuciente de talento humano y la difícil coordinación

con otros estamentos del Estado y de las comunidades (Durán,

2009), que le permita cumplir adecuadamente sus funciones. Esto se ve

reflejado en la percepción de las comunidades (Romero & Palacio, 2018),

en el aumento de la violencia (Ulloa, 2010, p. 83-85), la minería ilegal y los

cultivos ilícitos en los PNN (Morales, 2017, p. 9).

Otro aspecto para considerar es la presión que han ejercido los colonos

sobre las áreas protegidas, dinámica que se ha visto incrementada

luego de los acuerdos de paz del Teatro Colón. En los momentos más

álgidos del conflicto armado, se generaron fenómenos masivos de desplazamiento

forzado, en los cuales uno de sus efectos fue la reforestación y

preservación de zonas protegidas, que se recuperaron naturalmente al no

estar ocupadas, si se considera que es justamente en estos territorios donde

se han presentado buena parte de las confrontaciones bélicas entre las

fuerzas armadas del Estado, los grupos insurgentes y otros al margen de la

ley. En la actualidad, con los acuerdos de paz, una parte importante de los

miembros de las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

se desmovilizó, con la consecuencia lógica de abandonar territorios que

ocuparon militarmente en PNN y ello permitió que algunas de estas zonas

se volvieran a colonizar, lo que ha generado conflictos socioambientales, en cuanto a la diferencia entre lo que el Estado le permite hacer a las comunidades

en estas áreas protegidas y las acciones que muchos colonos

realizan en el territorio (Díaz, 2008; Cruz, 2017).

Con los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y

las FARC Ejército del Pueblo (EP) en el Teatro Colón se dio por terminado

un conflicto de más de 50 años, aunque se debe advertir que aún se encuentran

activos otros grupos al margen de la ley a quienes se les suma un reducto

de las FARC-EP declarados en disidencia por no avalar estos acuerdos.

Sin lugar a duda, en lo corrido de 2017 y gran parte de 2018, los acuerdos

condujeron a que se redujera de forma considerable la violencia en el país,

especialmente en áreas protegidas ambientalmente; no obstante, si se considera

que la superación de la violencia en sí misma no implica el único reto

en las áreas protegidas, debe tenerse en cuenta la importancia de analizar

desde la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos lo que puede pasar

en estos territorios.

Los PNN se enfrentan a la posibilidad de que las dinámicas que se

generen a partir de los acuerdos de paz puedan conducir a una tragedia de

los bienes comunes, esto debido a la susceptibilidad de los parques a convertirse

en lugares de explotación de recursos de forma intensiva (agricultura,

ganadería, minería, industria maderera, actividades ilícitas, etc.), motivo por

el cual este artículo pretende mostrar las bondades y dificultades del uso de

la teoría de gobernanza policéntrica como una manera de alcanzar la sostenibilidad

socioambiental de estos territorios.

Elinor Ostrom propuso el término gobernanza policéntrica como respuesta

a la tragedia de los bienes comunes, en la cual los colectivos, las comunidades

y el Estado (es decir, las diferentes ramas de poder) van trabajando

de forma acoplada para hacer un ejercicio más eficiente de la gestión del

territorio (Caballero et al., 2015, p. 26-30). Desde esta postura no se propone

un modelo único de gestión, pues los esquemas impuestos son estáticos y

pueden generar resistencia en las comunidades; en cambio, Ostrom propone

unos principios que pueden orientar el diseño de las reglas de juego en los

territorios.

De acuerdo con las evidencias empíricas, el análisis de metadatos y la

experimentación, que son el sustento de la teoría de gobernanza policéntrica

de Ostrom, los ocho principios de diseño o de mejores prácticas para generar

instituciones sostenibles y que perduren en el tiempo son:

1A. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente

entre los usuarios legítimos y los no usuarios.

1B. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos

de uso común específicos de otros sistemas socioecológicos mayores.

2A. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y

provisión son congruentes con las condiciones sociales y ambientales

locales.

2B. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes

con las reglas de provisión; la distribución de los costos es proporcional

a la distribución de beneficios.

3. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados

por el régimen de regulación de un recurso tiene autorización de

participar en la elaboración y modificación de sus reglas.

4A. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son

usuarios ellos mismos, monitorean los niveles y las formas de apropiación

y provisión.

4B. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos

mismos o monitorean las condiciones de los recursos.

5. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas

empiezan siendo muy bajas, pero se vuelven más fuertes cuando un

usuario incumple repetidamente una regla.

6. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales

para resolver conflictos entre los propios usuarios o con funcionarios,

rápidos y de bajo costo.

7. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios

locales para elaborar sus propias reglas son reconocidos por el

gobierno.

8. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente

conectado a un sistema socioecológico más amplio, las actividades

de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.

(Ostrom, 2014, pp. 34-35).

Para cumplir con lo anteriormente descrito, el presente trabajo se dividió

en cuatro partes: en la primera se muestra de forma introductoria cuál

ha sido el tratamiento jurídico que se le ha dado a los PNN en Colombia; en

la segunda se mencionan los cambios que puede tener la regulación de estos

territorios debido a los acuerdos de paz; y en la tercera se realiza el análisis de gobernanza policéntrica sobre la realidad socioambiental del PNN Paramillo,

para culminar con las conclusiones.

El abordaje metodológico del problema se hizo a través de un enfoque

cualitativo de corte hermenéutico, en el cual se analizó “toda expresión de

significados” (Valdivieso & Peña, 2007, p. 388) que tuvieron las personas

que escribieron sobre el fenómeno, en este caso, de la actualidad socioambiental

del PNN Paramillo. Para cumplir con el objetivo de este enfoque se

usó un análisis documental o bibliográfico, esto es,

la captación por parte del investigador de datos aparentemente desconectados,

con el fin de que a través del análisis crítico se construyan

procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción

discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas circunstancias

(Botero, 2003, p. 111),

en los textos académicos (incluídos informes públicos o de organismos

internacionales) y no académicos (prensa escrita), con el fin de tener un

acercamiento formal a este problema.

1. LOS PNN Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible expedido por el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, el Sistema de PNN forma parte del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, Decreto 1076, 2015). Está definido en el artículo 2.2.2.1.1.3 del

mismo decreto, y se integra por diferentes tipos de áreas (parque nacional,

reserva natural, área natural única, santuario de flora, santuario de fauna y

vía parque) que habían sido consagradas previamente en el artículo 329 del

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Según lo consagrado en el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1076 de

2015, la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales

Naturales corresponde a la Unidad Administrativa Especial del

Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); en tanto la reserva,

delimitación, alinderación y declaración es competencia del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Decreto 1076, 2015).

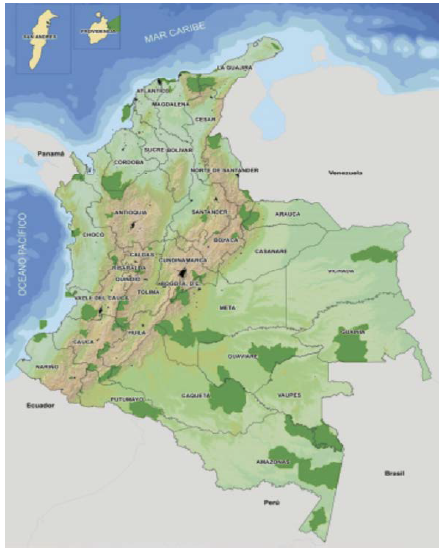

Colombia cuenta con 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de

PNN, las cuales están a cargo de la UAESPNN (figura 1).

Figura 1. Mapa del Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia.

Fuente: DANE (2014).

El área total de los PNN, entre marítima y continental, es de 14,4 millones

de hectáreas (ha); el área total de los PNN de referencia para el boletín

11 del Censo Nacional Agropecuario de 2014 (DANE, 2015, pp. 3-4) es de 12,9 millones de ha, ya que no se analizaron los corales de profundidad del

mar Caribe: el santuario de Fauna Playón y Playona (Acandí, Chocó) y Bahía

Portete Kaurrele (La Guajira). Más del 10 % del territorio continental de

Colombia protegido por PNN lo que incluye 43 PNN, 10 santuarios de fauna

y flora, dos santuarios de flora, dos reservas naturales, una vía parque y un

área natural única (DANE, 2015, pp. 3-4).

En el caso del departamento de Antioquia, aparecen en el Registro

Único de Áreas Protegidas (Runap) 79 en todas las diferentes categorías,

que constituyen 689.424,82 hectáreas (PNN de Colombia, 2019) y de estas

tres son PNN, las cuales se caracterizan en la tabla 1

Tabla 1. Los Parques Nacionales Naturales (PNN) en el departamento de Antioquia.

| Nombre

del PNN |

Extensión

(ha) |

Normatividad |

Ubicación |

PNN

Las Orquídeas |

32.000 ha |

Resolución 071 (Ministerio

de Agricultura,

1974); Acuerdo

014 (Inderena, 1973a) |

Departamento de Antioquia

(municipio de Frontino), en la

cordillera Occidental, dentro

del complejo del Chocó Biogeográfico |

PNN

Los Katíos |

52.000 ha |

Acuerdo 037 (Inderena,

1973b), Acuerdo

016 de 1979 (PNN,

2006), Resolución

2394 (Inderena,

1995); Acuerdo 0026

(Inderena, 1982). |

Se encuentra entre los departamentos

del Chocó y Antioquia,

en el lado chocoano en

los municipios de Unguía (2

%), Ríosucio (63 %) y en el

lado antioqueño en el municipio

de Turbo (35 %) |

PNN

Paramillo |

460.000 ha

(equivale

al 4 % del

territorio

nacional) |

Resolución 0163 (Ministerio

de Agricultura,

1977); Acuerdo

024 (Inderena, 1977) |

Aproximadamente el 74,14

% del parque está localizado

en el departamento de

Córdoba, en los municipios

Montelíbano, Tierralta, Puerto

Libertador y San José de Uré

y el 25,86 % se encuentra en

Antioquia en los municipios

de Carepa, Chigorodó, Dabeiba,

Tarazá, Ituango, Mutatá y

Peque. |

Fuente: elaboración propia con base en información de PNN (s. f.)

Los PNN son considerados recursos de uso común, los cuales tienden

a ser sobreexplotados y degradados por la actividad humana, lo que debe ser

revertido so pena de generar una gran afectación de estas áreas protegidas y

de las comunidades que actualmente se encuentran en el territorio o en sus

zonas de influencia. A propósito, expresa Ostrom lo siguiente:

No se puede aseverar que todas las iniciativas locales funcionan bien

y todas las de gran escala lo hacen mal. A partir de la bibliografía

empírica, solo se puede llegar a una conclusión: evitar la sobreexplotación

y la destrucción de los recursos de uso común que usan muchos

individuos constituye un problema de envergadura. No hay que

pensar que estos problemas quedarán resueltos mediante un proceso

automático. Superar el conflicto de los comunes conlleva siempre un

esfuerzo (Ostrom, 2015, p. 79).

Afirma Ostrom que:

El consumo de unidades de recurso como agua, peces o árboles por

una persona disminuye las unidades disponibles para los demás. Los

árboles talados o los peces capturados por un usuario ya no están disponibles

para el resto. Más aún, la prosperidad sustractiva que tienen

los recursos de uso común es una característica que comparten con las

mercancías privadas (Ostrom, 2015, p. 80).

El concepto de recurso de uso común, actualmente enunciado de manera

general como bienes comunes, se refiere a un amplio conjunto de recursos

naturales y culturales que comparten muchas personas. Desde esta

perspectiva los bosques o en el caso colombiano, los parques naturales, son

recursos de uso común, igual que los ríos, los océanos, los glaciares, que

son imprescindibles para la supervivencia de los seres vivos en el planeta.

El desafío que tienen las sociedades y los estados con los bienes comunes es

su sostenibilidad en el tiempo, pues una mala utilización podría traer como

consecuencia el agotamiento de estos bienes.

Con relación a lo anterior y con los PNN en Colombia como ejemplo,

dentro de los riesgos que actualmente tienen y que pueden afectar su

función ecosistémica, así como su sostenibilidad son: a) la posible llegada

de nuevos colonos como consecuencia del posacuerdo con las FARC; b) la

expansión de la minería y otros procesos extractivos ilegales; c) la proliferación

de los cultivos intensivos, entre ellos, los de drogas ilícitas; y d) las amenazas a guardaparques, ambientalistas y líderes comunitarios (Semana

Sostenible, 2019a).

La minería legal y especialmente la ilegal han provocado grandes

impactos ambientales en los PNN: la deforestación de algunos sectores; el

uso de componentes tóxicos para humanos, plantas y animales; el uso de

maquinaria amarilla (como dragones y retroescavadoras); el uso de pólvora;

la degradación del suelo debido a estos procedimientos; etc., lo cual ha sido

difícil de controlar por las autoridades, pese a los esfuerzos del Estado en

algunos de ellos. Esto sucede por la gran extensión de los parques, por las

pocas alternativas económicas que se les brinda a algunos habitantes y por la

falta de compromiso de algunos ciudadanos (El Tiempo, 2017).

En el informe denominado Colombia: monitoreo de territorios afectados

por cultivos ilícitos 2017, de la Oficina de Naciones Unidas contra

la Droga y el Delito, presentado en julio de 2017, se indica que a partir del

año 2016 incrementaron de forma considerable en algunos PNN del país las

hectáreas de cultivos ilícitos, y alcanzaron la cifra de 171.000 ha, la más alta

en la historia (Unodc, 2017). A continuación, se presenta la tabla 2 tomada

del citado informe donde se ilustra la situación.

En la tabla 2, se puede identificar que desde el año 2016 varios parques

presentaron un aumento en los cultivos ilícitos con relación al año 2015, de

hecho “el 70 % del área sembrada con coca en 2016 se concentra en tan solo

tres áreas protegidas: Sierra de la Macarena, Nukak y Paramillo” (Unodc,

2017, p. 53).

Tabla 2. Estado de cultivos ilícitos en los Parques Nacionales Naturales (PNN) en Colombia

| Región |

Parque |

2015 |

2016 |

2017 |

| Amazonía |

Puinawai |

0 |

6 |

0 |

| Central |

Catatumbo Barí |

416 |

699 |

778 |

| Paramillo |

766 |

1.278 |

1.557 |

| Serranía de los Yariguíes |

0 |

5 |

6 |

| Meta-Guaviare |

Nukak |

1.170 |

1.765 |

1.136 |

| Sierra de la Macarena |

2.563 |

2.548 |

2.832 |

| Cordillera de los Picachos |

1 |

0 |

5 |

| Serranía de Chiribiquete |

0 |

10 |

0 |

| Tinigua |

256 |

276 |

326 |

| Orinoquía |

El Tuparro |

5 |

8 |

15 |

|

| Pacífico |

Los Farallones de Cali |

279 |

269 |

527 |

| Munchique |

186 |

325 |

533 |

| Sanquianga |

16 |

45 |

51 |

| Putumayo-Caquetá |

Alto Fragua Indi Wasi |

42 |

20 |

37 |

| La Paya |

599 |

716 |

481 |

| Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande |

1 |

2 |

2 |

| Serranía de los Churumbelos |

10 |

11 |

13 |

| Sierra Nevada |

Sierra Nevada de Santa Marta |

2 |

12 |

2 |

| Total |

6.312 |

7.995 |

8.301 |

Fuente: Unodc (2018)

El incremento de los cultivos ilícitos, de la minería ilegal y de la colonización

al interior de los PNN y en general en las reservas forestales del

país implica necesariamente un incremento en la deforestación de áreas de

especial importancia ecológica. Algunos de los impactos más recurrentes en

los PNN derivados del proceso de deforestación y que se evidencian en los

documentos citados hasta el momento son:

• Ampliación de la frontera agrícola.

• Uso inadecuado o incompatible en áreas que son para la conservación y

que se someten a actividades productivas.

• Asentamiento de poblaciones, con un impacto fuerte sobre el territorio,

pues modifican su vocación y consolidan poblados que ordenan de manera

diferente el territorio.

• Fragmentación de ecosistemas, para el establecimiento de cultivos ilícitos.

2. LOS PNN EN LOS ACUERDOS DE PAZ DEL TEATRO COLÓN

Los acuerdos de paz del Teatro Colón entre el Gobierno de Colombia y

las FARC-EP, suscritos el día 24 de noviembre de 2016, plantean retos para los

sistemas socioambientales en el país. De dicha situación, no se escapa el Sistema

de PNN debido a que existen estipulaciones que, de implementarse, pueden

impactar positiva o negativamente dicho sistema, como por ejemplo: el cierre

de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, en el punto 1.1.10,

en el que también se contemplan los planes de zonificación ambiental; de igual

forma, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el punto

1.2.1 de los acuerdos; y algunas propuestas sobre la solución al problema de las

drogas ilícitas, especialmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de

Cultivos Ilícitos (PNIS) (Congreso de la República de Colombia, 2016).

Con la propuesta de cierre de frontera agrícola, antes mencionada, se

busca establecer el límite entre aquellos terrenos con vocación agropecuaria

y aquellos cuya riqueza natural o biodiversidad se quiere proteger y con ello

hacer la planificación del territorio. Esto se fundamenta en los principios

de participación de las comunidades y el desarrollo sostenible, con el fin de

proveer a la población colindante un equilibrio entre el bien estar y la defensa

del ambiente. Para conseguirlo, el Gobierno Nacional se comprometió

a diseñar y ejecutar un plan de zonificación ambiental con la participación

de las comunidades y las organizaciones rurales, en el cual se proponen alternativas

económicas para las personas que habitan en las áreas protegidas

o las áreas colindantes y que promuevan y defiendan, entre otras cosas, la

economía campesina sostenible.

Con esta propuesta se utilizan y redimensionan algunos instrumentos

ya existentes en el ordenamiento jurídico colombiano como: las Zonas de

Reserva Campesina (ZRC) que se encuentran reguladas en la Ley 160 de

1994, las reservas forestales reguladas en la Ley 2 de 1959, o la misma zonificación

ambiental que se encuentra en el Decreto 2811 de 1974, para ordenar

y planificar los territorios con el fin de generar equidad y sostenibilidad en

el uso de la tierra y formalizar la propiedad individual y colectiva de los

pequeños agricultores y comunidades.

Dentro de los avances más significativos para cumplir con el cierre

de la frontera agrícola, estipulado en los acuerdos de paz, se encuentra el

anuncio efectuado por el expresidente de la República Juan Manuel Santos

Calderón, el día 21 de junio de 2018 en la Feria Internacional sobre el Medio

Ambiente (FIMA), donde afirmó que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

con el aporte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la

participación de otras instituciones nacionales e internacionales, logró definir

la frontera agrícola nacional en 40.075.960 hectáreas y aproximadamente

60 millones de hectáreas son bosques, entre ellas están las áreas protegidas

(El Tiempo, 2018b; Presidencia de la República, 2018). Ese mismo día se

expidió la Resolución 000261 de 2018 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, “por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional

y se adopta la metodología para la identificación general”.

Aunque esto fue lo pactado, luego de la firma de los acuerdos de paz

en el Teatro Colón, según los datos que aparecen en informes oficiales y

de prensa, no se ha consolidado la conservación de los PNN y demás áreas

protegidas, pues la falta de presencia del Estado y la ingobernabilidad sobre

dichas áreas está favoreciendo el incremento de la deforestación.

En declaraciones del exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo, “las disidencias de las FARC están moviendo

familias a zonas de parques nacionales”, lo que indica que

detrás de esto hay bandas criminales, grupos delincuenciales y redes

del narcotráfico que están especulando con la tierra en esa zona (Amazonía).

Información que tenemos de mucha gente de comunidades, es

que los grupos desertores o disidencias de las FARC, sobre todo alías

‘Gentil Duarte’ están moviendo familias a zonas de Parques, instalándolas

allí y ello implica deforestación (Semana Sostenible, 2018b).

En entrevista al actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón, este señala que dentro de los PNN más afectados

por la deforestación por cultivos de coca se encuentran “el Parque Nacional

Natural Serranía de la Macarena, el Área Natural Única Nukak, el PNN Paramillo,

y muchos otros más” (Semana Sostenible, 2019b) y además afirma:

Entonces, es este gobierno el que evidencia, desde el sistema de monitoreo

del Ministerio de Ambiente e Ideam, un crecimiento de 30 %

de hectáreas deforestadas asociadas a cultivos de coca; pasando de

tener 38.391 hectáreas deforestadas en el año 2015 a 47.463 hectáreas

en el año 2016, y 49.416 hectáreas en 2017 por esta misma causa

(Semana Sostenible, 2019b)1.

Definitivamente, la situación descrita reordena el territorio de estas

áreas protegidas de una manera contraria a su funcionalidad ecosistémica.

Urge la presencia del Estado no solo de las entidades de control y vigilancia,

sino de las entidades que tienen a su cargo el ordenamiento ambiental y

territorial tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las

corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación científica,

los departamentos y los municipios, para ajustar y, de ser el caso, revertir

este proceso de degradación ambiental que va en aumento.

La institucionalidad es importante y necesaria, pero no se puede olvidar

que dentro de las áreas protegidas habitan comunidades indígenas y

afrodescendientes, campesinos y colonos, los cuales deben ser parte de este

proceso de planeación y ordenamiento territorial, desde una perspectiva de

gobernanza incluyente, mucho más cuando se comprueba en la práctica que

las entidades del gobierno, para el caso colombiano, son ineficientes para

atender y controlar la situación de deforestación y afectación territorial descrita

en los PNN.

Los datos se agravan con lo publicado por Semana Sostenible del día

30 de septiembre de 2018, cuando refuerza las alertas de la deforestación

después de la firma de los acuerdos de paz en el Teatro Colón en las áreas de

PNN, en el siguiente sentido:

Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia, entonces,

no es una coincidencia. En 2015, un año antes de la firma del acuerdo

de paz, se deforestaron 124.035 hectáreas, según el Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam. Un año después,

la cifra había aumentado a 178.597 hectáreas, 44 % más que el

año anterior. Pero, 2017 fue devastador: 219.973 hectáreas de bosque

fueron arrasadas. La Amazonía concentra el 65 % de la deforestación

nacional con 144.000 hectáreas de selva en el piso; 60 % del desastre

fue causado por incendios provocados por colonos y campesinos

movidos por la especulación de tierra, dinero y coerción de grupos al

margen de la ley. En Parques Nacionales, la cifra llegó a las 12.000

hectáreas destruidas.

Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre

este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por

ejemplo, el informe refleja que el 46 % de la deforestación se concentra

en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán

(Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos

más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques

Nacionales Naturales.

Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta

Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del

Gobierno Nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un

desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso

son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”,

agregó (Semana Sostenible, 2018a).

Es de recordar que apenas han transcurrido cuatro años desde la firma

de los acuerdos de paz y de continuar la situación descrita, la degradación

ambiental y afectación social producto de un nuevo reordenamiento territorial

en estas áreas, puede ser difícil de revertir y corregir. Estamos a tiempo

para que las entidades de control y las diferentes autoridades ambientales

intervengan de manera directa, todo en conjunto con las comunidades locales

y regionales, desde una gobernanza que los incluya, en la perspectiva de

lograr que los acuerdos firmados consoliden una nueva relación social con

la naturaleza que, en vez de deteriorarla, la conserven y manejen adecuadamente

en favor de las generaciones presentes y futuras.

Con el proceso de paz se crearon las figuras de zonas veredales transitorias

de normalización y puntos transitorios de normalización que fueron

los espacios geográficos escogidos para realizar las concentraciones

de aquellos excombatientes que dejarían su armamento una vez firmado el

acuerdo de paz. Esta figura fue reemplazada a partir del 15 de agosto de 2017

por los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) que

benefician no solo a los excombatientes sino a pobladores aledaños (Agencia

Prensa Rural, 2017).

Se tiene previsto que, en los ETCR los excombatientes de las FARC

continúen su proceso de reinserción a la vida civil, lo que incluye la garantía

del sustento a partir de las medidas económicas que se establecieron en el

acuerdo de paz y la posibilidad de recibir capacitaciones para el acceso a

empleo formal. Es importante mencionar que “en Antioquia la presencia de

los desmovilizados en los ETCR confluye en los municipios de Remedios

(62 desmovilizados), Anorí (90), Ituango (133), Dabeiba (191) y Vigía del

Fuerte (11)” (El Tiempo, 2018a). De los anteriores municipios, Dabeiba e

Ituango tienen parte del lado antioqueño del PNN Paramillo.

Para la funcionalidad de los ETCR desde el acuerdo de paz se previó

la implementación de los PDET, que según el Decreto 0893 del 28 de mayo

de 2017 fueron considerados como la columna vertebral de la Reforma Rural

Integral en el punto 1 del acuerdo de paz. El citado decreto establece que los

PDET, cuya vigencia es de diez años, tienen por objetivo “lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo

entre el campo y la ciudad”. El mismo decreto sostiene que los PDET

subyacen a la premisa según la cual

solo a través de un profundo cambio de las condiciones sociales, económicas,

políticas y culturales de estos territorios será posible sentar

las bases para la construcción de una paz estable y duradera, superar

las condiciones que prolongaron el conflicto armado y garantizar su

no repetición (Decreto 0893 de 2017).

Para alcanzar tal fin, los PDET prevén su desarrollo a partir de varios

pilares, como son:

• Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.

• Reactivación económica y producción agropecuaria.

• Educación y primera infancia rural.

• Vivienda, agua potable y saneamiento básico.

• Derecho a la alimentación.

• Reconciliación, convivencia y paz.

• Infraestructura y adecuación de tierras.

• Salud rural.

A su vez, los PDET tienen como escenario 16 subregiones del país y

170 municipios. En el departamento de Antioquia su implementación está

prevista en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste antioqueño (Amalfi, Anorí,

Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia,

Tarazá, Valdivia y Zaragoza), y en el Urabá antioqueño (Apartadó, Carepa,

Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo).

Al respecto, puede plantearse la siguiente ecuación ([ETCR + PDET]

+ PNN) que se presenta en algunas zonas del país donde se ubican los ETCR,

se tiene presencia la figura de PNN y a su vez se prevé la implementación de

los PDET. Es claro que en algunos de los municipios que son jurisdicción de

los PNN –como sucede con el PNN Paramillo, el cual abarca área de los municipios

de Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Tarazá, Ituango, Mutatá y Peque–

también se prevé la implementación de los PDET. En estos casos, la carga

de soporte del territorio frente a la llegada no planificada de nuevos grupos

humanos, termina por generar una transformación acelerada del mismo, lo cual deriva en impactos directos en términos ambientales, lo que involucra

no solo la dimensión social, sino también la física y la biótica.

Una expresión de lo anterior, se ve reflejada en la opinión del anterior

gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien afirmó que: “la

población en los ETCR del departamento está creciendo y estas zonas se

están convirtiendo en ‘pequeños pueblos’ o caseríos, en vista de que los

exintegrantes de las FARC han llevado allí a vivir a algunos familiares” (El

Tiempo, 2018a).

Como un efecto acumulativo a las condiciones inicialmente precarias

que fueron evidentes en estos territorios, se menciona en primer lugar el

cambio en la dinámica demográfica, que conlleva necesariamente a que se

ejerza presión sobre la prestación de los servicios públicos y sociales, así

como la inducción de cambios en las dinámicas socioculturales de la población

que reside habitualmente en estos municipios.

A lo anterior se suman los conflictos políticos, económicos y culturales

que subyacen a la nueva dinámica territorial inducida, lo que a su vez

puede presentarse como una contraposición de intereses del orden nacional

o regional con los intereses locales de grupos pequeños o individuos que

tradicionalmente ocupan los territorios, y que, en algunos casos, podrían

caracterizarse por su vulnerabilidad o debilidad expresada en condiciones

de pobreza, bajo nivel educativo, debilidad o desestructuración de su red organizativa,

entre otros factores que agudizan los graves impactos negativos

de estas decisiones, que terminan por desgarrar los modelos existentes de la

organización social en el territorio (Scudder, 1995, p. 195).

De otro lado, la cercanía de los ETCR con los PNN conlleva, además,

el riesgo de disminución de los bosques por aumento de deforestación, situación

que se presentó en otros países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua,

República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, tras la firma de

sus respectivos acuerdos de paz (Semana Sostenible, 2018a).

En Ruanda, por ejemplo, según información de la Autoridad de Gestión

Ambiental (Environment Management Authority, REMA), en el período

de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron en un 92 %; prueba de

ello es la situación del Parque Nacional Akagera y los bosques de Gishwasti

y Mukura donde se construyeron campamentos para los refugiados y reasentamientos

de los repatriados, fue por este motivo que los bosques se

redujeron en un 64 % (Semana Sostenible, 2018a).

Otro factor de riesgo identificado a partir de la ecuación presentada

([ETCR + PDET] + PNN) está dado en la posibilidad de que se presente especulación en la tenencia de la tierra, no solo en las áreas no protegidas, sino

dentro de PNN (Rojas, 2018), donde la presencia de nuevos colonos se asocia

con la generación de proyectos productivos desde la ilegalidad.

Estos nuevos colonos, que son grandes hacendados, le pagan a un

campesino por adelantar actividades de tala y quema de, por lo menos,

cuatro hectáreas diarias de bosque por 30.000 pesos. En muchos

casos venden estos terrenos, en otros, los usan para el pastoreo de

ganado, que más tarde venden. A lo anterior se suma la gran rentabilidad

que se genera en esta actividad pues al adelantarse en tierras del

Estado, no genera el pago de impuesto, así como tampoco se tienen

restricciones de uso (Rojas, 2018).

En la actualidad, hay una serie de iniciativas que comprometen la

situación de los PNN; Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación

y el Desarrollo Sostenible, considera que:

(…) se están desarrollando proyectos que estimulan la apertura de

nuevas carreteras; están pensando en desarrollar infraestructura para

sacar un modelo de matriz energética, basada en hidrocarburos y biocombustibles

en esos territorios; no hay modelos económicos sostenibles

que reemplacen el cultivo de coca y tampoco se contemplan

estímulos a la formalización de la propiedad en las áreas de amortiguación

(Rojas, 2018).

3. ANÁLISIS DE GOBERNANZA POLICÉNTRICA DEL PNN PARAMILLO

Este parque se encuentra localizado entre los departamentos de Antioquia

y Córdoba. Los municipios que tienen jurisdicción compartida del

parque son: 1) en el departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba,

Ituango, Mutatá, Peque y Tarazá; y 2) en el departamento de Córdoba:

Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta. Los ETCR más

cercanos al parque son: Llano Grande (Dabeiba) y Santa Lucía (Ituango),

los cuales se ubican cerca de los antiguos corredores estratégicos de los

excombatientes de las FARC. Los resguardos indígenas que se encuentran

en la zona hacen parte de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí,

estos resguardos son: Alto Sinú, Quebrada Cañaveral (pertenecientes a los

Embera Katíos) y Yaberaradó (perteneciente a los Embera Chamí).

Paramillo es uno de los PNN con mayor problema de cultivos ilícitos,

de acuerdo con el informe de 2017 del Sistema Integrado de Monitoreo de

Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga

y el Delito (Unodc), este parque pasó de tener 766 ha de cultivos ilícitos

en el 2015 a 1278 ha en el 2016 y, para el año 2017, registró un total de 1557

hectáreas sembradas con estos cultivos (Unodc, 2018, p. 68), es decir, en dos

años alcanzó más del doble de hectáreas sembradas, situación que unida a

otros factores, genera problemas de sostenibilidad en el territorio o como lo

menciona la propia Unodc:

Dentro de las áreas protegidas, los cultivos de coca no son los únicos

que ocasionan un impacto en los ecosistemas y en la transformación

y afectación del territorio, también se deben considerar otras actividades

como la presencia de ganadería extensiva, la ocupación poblacional

y el desarrollo de infraestructura vial (Unodc, 2018, p. 66).

En el informe de 2018 de la misma entidad, se indica que Paramillo es

uno de los parques con mayor riesgo, en términos de afectación a la biodiversidad

en el corto plazo, por sembrados de cultivos ilícitos, especialmente

de coca, en su zona de amortiguamiento (Unodc, 2019, p. 29). El PNN Paramillo

pasó de tener 1557 hectáreas en el año 2017 a 1786 hectáreas sembradas

de coca en el 2018, datos elaborados con corte a 31 de diciembre de este año

(Unodc, 2019, p. 99).

Según el diario El Espectador en publicación del mes de agosto del

año 2018:

El núcleo principal de deforestación durante este semestre fue cerca

al Parque Nacional Natural Paramillo, al sur del departamento de

Córdoba, en el municipio de Chigorodó. Las alertas fueron identificadas

cerca de los ríos Guapa y León, como consecuencia de actividades

ganaderas y agrícolas de uso lícito e ilícito. Además, según el

Ideam se ha identificado la “extracción de madera para el uso local y

comercial. Se presume que la mayoría de actividades que afectan los

bosques son promovidas por grupos armados” (El Espectador, 2018).

La violencia es evidente en esta zona, donde tiene presencia el Clan

del Golfo, situación que en lugar de reducir tiende a incrementar los procesos

de violencia y ocupación del área protegida, lo cual ha sido denunciado

por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En efecto, en

una publicación de Verdad Abierta del 20 de enero de 2018, se deja

plasmada la preocupación por la situación de violencia al interior del PNN

Paramillo en el siguiente sentido:

El Alto Sinú parece estar condenado a una violencia perpetua, pues

el Estado ha sido incapaz de contenerla. Ni el proceso de paz a comienzos

de la década del noventa con la guerrilla del EPL, que prácticamente

fue “Dios y Ley” en esta región, ni la posterior desmovilización

colectiva a mediados del año 2000 de los bloques de las

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que sometieron a sangre y

fuego pueblos enteros en Tierralta y Valencia; ni la reciente dejación

de armas de las FARC, que por más de 30 años convirtió el Nudo de

Paramillo en un fortín militar inexpugnable, han logrado llevar paz y

tranquilidad a esta exuberante y productiva región cordobesa.

El nuevo protagonista de la nueva ola de violencia que atemoriza a comunidades

campesinas e indígenas, líderes y organizaciones sociales,

y que busca prolongar la historia de conflicto armado en el Alto Sinú,

son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por

el gobierno nacional como “Clan del Golfo” (Verdad Abierta, 2018).

Definitivamente la gobernanza en el PNN Paramillo debe incluir a

las comunidades locales, esto es a los campesinos, colonos y comunidades

indígenas asentadas ancestralmente en estos territorios. La complejidad en

el manejo de esta área protegida, escenario de múltiples conflictos sociales,

ambientales y militares, obliga a un trabajo conjunto de concertación y

acuerdo con todos los involucrados pues, como se ha demostrado, el Estado

individualmente resulta ser insuficiente para lograr una adecuada administración

y manejo del PNN Paramillo.

La comunidad debe ser parte de los acuerdos de conservación y manejo,

pero también de los sistemas de control y vigilancia, con la formulación

de normas diseñadas y aprobadas colectivamente, que incrementen

la efectividad en el manejo del área protegida, mucho más cuando en su

interior habitan comunidades indígenas que de acuerdo con la legislación

vigente son autónomas en la manera de manejar y administrar su territorio.

Con la reintegración a la vida civil de los excombatientes de las

FARC-EP del PNN Paramillo debido a la firma de los acuerdos de paz, se

ha incrementado la deforestación de esta área protegida, lo que a criterio de

muchos es evidencia del control social y territorial que este grupo ejercía de

una u otra forma en su interior. Esas 460.000 hectáreas declaradas PNN, con presencia de múltiples actores legales e ilegales, solo es posible administrarlas

y manejarlas haciendo partícipes a las comunidades de su administración,

manejo, control y seguimiento. La actuación solitaria del Estado, como

lo demostró empíricamente Elionor Ostrom en sus investigaciones, no es

eficiente al momento de garantizar su conservación y preservación para las

generaciones presentes y futuras, por tal motivo, son necesarios los esfuerzos

mancomunados y estructurados, que permitan coordinar los esfuerzos

del Estado y las comunidades para la gestión y protección del territorio.

Los hallazgos se pueden resumir así:

1. Los PNN, y dentro de ellos el PNN Paramillo, son bienes de uso común,

que hacen necesario un manejo adecuado para garantizar su conservación,

de manera que se aplique el principio de desarrollo sostenible

de forma que no se comprometa su disfrute para las generaciones

presentes y futuras.

2. La presencia de grupos armados al margen de la Ley al interior del

PNN Paramillo desestimuló la intervención de colonos y otros actores

en esta área protegida. Es evidente el incremento en la deforestación

luego de la firma de los acuerdos de paz del Teatro Colón. Las denuncias

realizadas por el Ideam y el Sistema de Alertas Tempranas de la

Defensoría del Pueblo así lo demuestran.

3. La actividad del Estado como único actor a cargo de las zonas de PNN

definitivamente resulta insuficiente para garantizar la conservación de

esta área protegida, por lo que desde la perspectiva de una gobernanza

policéntrica, y al considerar la complejidad que representa en Colombia

la administración de un PNN con múltiples actores y conflictos

desde lo social, ambiental, económico y territorial, se requiere hacer

partícipes a las comunidades y concertar con ellas estas estrategias

tendientes a su conservación y manejo.

4. Una adecuada administración y manejo del PNN Paramillo debe partir

del reconocimiento y aceptación de los grupos étnicos, campesinos y

colonos que lo habitan, por lo que una propuesta de administración y

manejo debe incluir aspectos socioculturales y prácticas tradicionales

de uso y manejo del territorio.